所的初中文言文虚词(初中语文文言文常用有哪些虚词,初中的啊)

1.初中语文文言文常用有哪些虚词,初中的啊

常见文言虚词 之 1、用作代词: 可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。译为"他"(他们)、"它"(它们)。

例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之,曰:“天下无马!”(《马说》) 2、用作助词: (一)结构助词,定语的标志。用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

例:小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》) (二)结构助词,宾语前置的标志。

用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。 例:宋何罪之有?(《公输》) (三)结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。译时也可省去。

例:孤之有孔明,犹鱼之有水也。(《隆中对》) (四)音节助词。

用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。 例:顷之 ,一狼径去,其一犬坐于前。

(《狼》) 3、用作动词:可译为“去、往、到”。 例:辍耕之垄上(《陈涉世家》) 记忆顺口溜: 之字可代人事物,定名之间可译“的”; 用作动词“去、往、到”, 用作助词可不译。

其 1、用作第三人称,相当于“他、她、它(们)。例:妻跪问其故。

2、活用为第一人称。相当于“我(的)”、“自己(的)。

例:并自为其名。(《伤仲永》) 3、在句中表示反问语气,相当于“难道”、“怎么”。

例:其真无马邪?(《马说》) 4、指示代词,相当于“那” “这”之类的词。例:其人视端容寂,若听茶声然。

(《核舟记》) 5 、指示代词.表示“其中的”,后面多为数词。例:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富. 记忆顺口溜: 其字可代我和他,远指近指“这”和“那”; 后带数词译“其中”,表示反问译“难道”。

以 1、作为介词 表示凭借,译为“凭、靠” 例:乃入见。问:“何以战?”(《曹刿论战》) 表示工具、方式、方法,译为“用、拿、把、按照” 例:贫者自南海还,以告富者。

(“以”后省略介词宾语。) 策之不以其道。

表示时间处所,译为“在、从” 例: 2、作为连词 表示并列、承接、修饰“以”相当于“而” 例:新城之上,有池洼然而方以长(《 墨池记》) 表示目的译为“来、用来” 例: 表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。 例:不以物喜,不以己悲。

(《岳阳楼记》) 表示范围译为“到” “已”,已经。 例:固以怪之矣。

记忆顺口溜: “以”作介词“把、拿、用”, 因为、按照、在、凭、从; 又作连词如同“而”, 偶尔通假要分清。 于 1、对,对于。

向 例:贫者语于富者曰。 2、在,从 例:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

(〈出师表〉) 3、与,跟,同。 例:身长八尺,每自比于管仲、乐毅。

4、到 例:指通豫南,达于汉阴。箕畚运于渤海之尾 5、放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比”,有时可译为“胜过”。

例: 生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。(〈鱼我所欲也〉) 6、被 例:受制于人 记忆顺口溜: 于字可译到、在、从,也可翻作对、与、同; 形容词后表比较,动词之后表被动。

而 1、表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译。例:敏而好学,不耻下问。

2、表示承接关系,相当于“而且”、“并且”、“就”或不译。 例:择其善者而从之,其不善者而改之。

3、表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”。例:人不知而不愠,不亦君子乎? 4、表示修饰关系,即连接动词和状语,相当于“着”、“地”等,或不译 。

例:临溪而渔,溪深而鱼肥。(〈醉翁亭记〉) 记忆顺口溜: 而作连词要分清,并列承接与转折; 承译“接着“转译“但”, 状语后头表修饰。

虽 连词“虽”在文言文中主要有两种用法。 1、表示假设,可译为“即使”。

例:虽千里弗敢易也,岂止五百里哉(《唐雎不辱使命》)2、表示转折,可译为“虽然”。例:故余虽愚,卒获有所闻(《送东阳马生序》)。

然 1、代词 起指示作用,译作“这样”、“如此”。例:父利其然也(《伤仲永》)。

2、连词 表转折关系,译作“然而”、“但是”等。例:然足下卜之鬼乎(《陈涉世家》) 3、助词 分两种情况: ① 用在形容词之后,作为词尾,可译作“…的样子”、“…地”。

例:秦王怫然怒(《唐雎不辱使命》) ②用于句尾,常与“如”“若”连用,构成“如…然”“若…然”格式,“…的样子”“像…似的”。例:其人视端容寂,若听茶声然。

(《核舟记》) 注意:容易出错的地方 1.用法词性混为一谈 2.古今词语词义词性混为一谈 3.不同虚词因意义、用法相近而误 4.同一虚词因意义、用法不同而误 一、文言实词的一般知识 文言实词的一般知识包括:词的古今异义、一词多义、通假字、词的活用等。 二、虚词就是助词、代词之类的。

初中文言文常见虚词的用法 (例句主要以四、五、六册为主) 之 (一)代词 作第三人称代词,可以代人、代事、代物。代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。

如: ①公与之乘,战于长勺。(《曹刿论战》) ②陈胜佐之,并杀两尉。

(《陈涉世。

2.文言文初中需掌握的虚词(常见的5种)

文言虚词用法(超详细版) 而 1.用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。 (一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。如: 蟹六跪而二螯。

(《劝学》) (二)表示递进关系。可译为“并且”或“而且”。

如: 君子博学而日参省乎己。(《劝学》) (三)表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。如: 余方心动欲还,而大声发于水上。

(《石钟山记》) (四)表示转折关系。可译为“但是”“却”。

如: 青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》) (五)表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。如: 诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》) (六)表示修饰关系,即连接状语。可不译。

如: 吾尝终日而思矣……(《劝学》) 吾恂恂而起。(《捕蛇者说》) 2.用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。例如: 而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

(《记王忠肃公翱事》) 3.复音虚词“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。例如: 一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》) 闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(《师说》) 以 1.用作介词。

主要有以下几种情况: (一)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”“用(凭)什么身份”等。例如: 以故法为其国与此同。

(《察今》) 愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》) 乃入见。

问:“何以战?”(《曹刿论战》) 余船以次俱进。(《赤壁之战》) 是时以大中丞抚吴者为魏之私人……(《五人墓碑记》) (二)起提宾作用,可译为“把”。

例如: 秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。(《廉颇蔺相如列传》) (三)表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。

例如: 且以一璧之故逆强秦之欢,不可。(《廉颇蔺相如列传》) 时操军兼以饥疫,死者太半。

(《赤壁之战》) (四)引进动作、行为发生的时间和处所,用法同“于”,可译为“在”“从”。例如: 余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,……至于泰安。

(《登泰山记》) 今以长沙豫章往,水道多绝,难行。(《汉书·西南夷传》) (五)表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”“跟”;有时可译为“率领”“带领”。

例如: 天下有变,王割汉中以楚和。(《战国策·周策》) (公子)欲以客往赴秦军,与赵俱死。

(《信陵君窃符救赵》) 2.用作连词。用法和“而”有较多的相同点,只是不能用于转折关系。

(一)表示并列或递进关系,常用来连接动词、形容词(包括以动词、形容词为中心的短语),可译为“而”“又”“而且”“并且”等,或者省去。例如: 夫夷以近,则游者众……(《游褒禅山记》) (二)表示承接关系,“以”前的动作行为,往往是后一动作行为的手段或方式。

可译为“而”或省去。例如: 余与四人拥火以入……(《游褒禅山记》) (三)表示目的关系,“以”后的动作行为,往往是前一动作行为的目的或结果。

可译为“而”“来”“用来”“以致”等。例如: 作《师说》以贻之。

(《师说》) 敛赀财以送其行。(《五人墓碑记》) 不宜妄自菲薄……以塞忠谏之路也。

(《出师表》) (四)表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为“因为”。例如: 诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。

(《信陵君窃符救赵》) 古人……以其求思之深而无不在也。(《游褒禅山记》) (五)表示修饰关系,连接状语和中心语,可译为“而”,或省去。

例如: 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。(陶渊明《归去来辞》) 3.复音虚词“以是”“是以”,相当“因此”,引出事理发展或推断的结果。

例如: 以是人多以书假余……(《送东阳马生序》) 余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。(《石钟山记》) 是以十九年而刀刃若新发于硎。

(《庖丁解牛》) 为 “为”在文言中经常用作动词和介词,也可以用作助词。用作动词,意思是“做”。

还可作判断词“是”用。这些都属于实词范围。

下文介绍作虚词用的几种用法。 1.用作介词。

除表被动外,一般读去声。 (一)表示动作、行为的对象。

可译为“向”“对”等。例如: 此中人语云:“不足为外人道也。”

(《桃花源记》) (二)表示动作、行为的替代。可译为“替”“给”等。

例如: 当横行天下,为汉家除残去秽……(《赤壁之战》) 公为我献之。(《鸿门宴》) (三)表示动作、行为的时间。

可译为“当”“等到”等。例如: 为其来也,臣请缚一人过王而行。

(《晏子使楚》) (四)表示动作、行为的目的。可译为“为着”、“为了”。

例如: 天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。(史记·货殖列传序》) (五)表示动作、行为的原因。

可译为“因为”“由于”。例如: 吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。

(《庖丁解牛》) (六)表示被动关系。读阳平声,可译为“被”。

“为”所引进的是动作行为的主动者;有时亦可不出现主动者;有时跟“所”结合,构成“为所”或“为……所”。例如: 有决渎于殷周之世者,必为汤。

3.初中常考的文言文虚词有哪些

1.之 ①动词,去、到、往。

如:寡助之至,辍耕之垄上 《陈涉世家》。 ②代词,代人、代物、代事如:二世杀之 《陈涉世家》; 钟鼓乐之《窈窕淑女》;又数刀毙之《狼》 ;望之蔚然而深秀者,名之者谁,左右采之《代荇菜》。

③“之”用作结构助词,相当于“的”如:燕雀安知鸿鹄之志哉 《陈涉世家》 ;在河之洲,山之僧,智仙也。 ④ “之”字用于主语和谓语之间,取消句子的独立性。

如:孤之有孔明,犹鱼之有水也。 ⑤“之”字在句子中只起调节音节的作用,没有实在意义。

如: 久之,目似瞑,意暇甚 《狼》; 怅恨久之 《陈涉世家》; 公将鼓之。 ⑥作宾语前置的标志。

如:宋何罪之有? 何陋之有? ⑦作定语后置的标志。如: 马之千里者。

2. 者 ①结构助词。如:望之蔚然而深秀者。

②结构助词,的。如:下者飘转沉塘坳 《茅屋为秋风所破歌》。

③指人、物、事、时、地等,译为“……的”,“……的(人、东西、事情)”。 宜多应者 夫环而攻之,必有得天时者也 《孟子二章》。

④放在主语后面,引出判断,不必译出。 如:廉颇者,赵之良将也《廉颇蔺相如列传》。

⑤放在分句的句末,引出原因,译为“……的原因”。 如:然而不胜者,是天时不如地利也 《孟子二章》; 吾妻之美我者,私我也《邹忌讽齐王纳谏》)。

⑥用在数词后面,译为“……个方面”、“……样东西”、“……件事情”。如: 或异于二者之为,何哉?《岳阳楼记》⑦语气词,不译。

如:北山愚公者,年且九十。 3.其 ①人称代词,自己、我、我的,他、他们,它。

如:而不知太乐之乐其乐也(自己的) 《醉翁亭记》 ;操蛇之神闻之,惧其不已(他)。 ②指示代词,这,那。

如:专其利三世(这种)。 ③副词,表推测或委婉语气,大概,也许,难道。

如: 其如土石何 (加强反问语气);其真无马邪道(难道)。 4. 而 ①转折连词,但是, 却。

如:人不知而不愠 《论语·述而》;然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐。未有问而不告 足肤皲裂而不知 《送东阳马生序》。

②修饰连词,相当于“地”。 如:面山而居。

③顺承连词,可不译。如:酿泉为酒,泉香而酒冽。

④表顺承的连词,然,这样。如:困于心,衡于虑,而后作。

⑤表顺承的连词,就。如:温故而知新 《论语·为政》 ;先帝创业未半而中道崩殂。

⑥表顺承的连词,来。如:挟天子而令诸候 《隆中对》。

⑦表递进的连词,而且。如:国险而民附 《隆中对》;饮少辄醉,而年又最高。

⑧表承接,并且。如:默而识之 《论语·述而》;野芳发而幽香。

⑨表假设,如果。如:人而无信,不知其可。

⑩表并列。如:溪深而鱼肥。

5. 以: ①介词,译为“从、由,把、用、拿、用来、拿来,因为,靠、凭借、根据”。如:故临崩寄臣以大事(把))《出师表》; 愿陛下托臣以讨贼兴复之效(把)《出师表》 ;悉以咨之 (拿来) 《出师表》 ;以衾拥覆 (拿来) 《送东阳马生序》; 生以乡人子谒余 (用) 《送东阳马生序》; 咨臣以当世之事(拿) 《出师表》; 必以分人(拿) 《曹刿论战》; 扶苏以数谏故 (因为) 《陈涉世家》;先帝不以臣卑鄙 (因为)《出师表》; 以中有足乐者 (因为) 《送东阳马生序》 ;以是人多以书假余(因为 )《送东阳马生序》 ;不以物喜,不以已悲(因为); 以其境过清(因为)。

何以战 (靠、凭借);必以情 (根据)《曹刿论战》。 ②连词。

如:遂许先帝以驰驱(表目的,为) 《出师表》。 ③连词,相当于“而”,可不译。

如:计日以还 《送东阳马生序》;高祖因之以成帝业 《隆中对》;乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东 《陈涉世家》。 ④连词,表顺承。

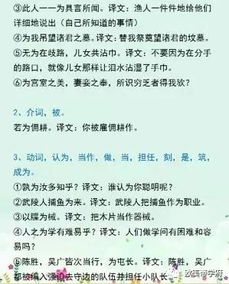

如:以光先帝遗德 (来)以咨诹善道 (用来)《出师表》 :无从致书以观 (来)《送东阳马生序》; 属予作文以记之(来、以便)《岳阳楼记》 ;以激怒其众(来、以便)《陈涉世家》; 以塞忠谏之路也(以至), 以伤先帝之明(以至)《出师表》。 ⑤动词,认为。

如:我以日始出时去人近 《两小儿辩日》; 或以为死,或以为亡 《陈涉世家》。 ⑥副词,已经。

如:固以怪之矣 《陈涉世家》。 6. 则 ①连词,表承接,可译为“就”。

如:登斯楼也,则有去国怀乡 《岳阳楼记》; 由是则生而有不用也 《鱼我所欲也》;则又请焉 《送东阳马生序》。②副词,那么。

如:则凡可以求生者何不用也 《鱼我所欲也》;则霸业可成 《隆中对》。 ③连词,表假设,若,如果。

如:出则无敌国外患者,国恒之 《孟子二章》;万鈡则不辩礼义而受之 《鱼我所欲也》。 ④连词,表转折,却。

如:余则缊袍敝衣处其间 《送东阳马生序》。 ⑤连词,只是。

如:则心不若余之专耳 《送东阳马生序》。 7. 于 ①比。

如:所欲有甚于生者 《鱼我所欲也》。 ②对。

如:万钟于我何加焉 《鱼我所欲也》;未尝不叹息痛恨于桓、灵也 《出师表》。 ③在。

如: 欲报之于陛下也 《出师表》; 躬耕于南阳 《出师表》;不求闻达于诸侯《出师表》;战于长勺《曹刿论战》。 ④到。

如:太守与客来饮于此。 ⑤从。

如:而泻出于两峰之间者。

4.初中文言文的所有虚词 ~ 急用

常见文言虚词 18个:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

一、代词:代词是代替词、词组和句子的词。 它的作用是避免相同词语重复,使文章简洁。

常用词——之、其。 二介词是把名词、代词或名词性词组介绍给动词、形容词,以表示与之有关的处所、时间、方式、原因、对象等的词。

不能单独使用,它一定与所带的宾语组成介宾词组来修饰或补充说明动词、形容词,作句子的状语或补语。介词可根据功用分表处所的、表时间的、表原因的、表对象的、表凭借的、表被动的等六种。

使用频率高,用法比较复杂的介词——于、以、为、与。 三、连词:连词是连接两个或两个以上的词、词组或句子表示它们之间的某种关系的词,其本身无实在意义,但它可帮助我们认识句子的语法结构和逻辑关系,更准确地理解句意,连词可按其所表示的结构,逻辑关系进行归类。

(表并列关系、表层进关系、选择关系、表承接关系、表转折关系、因果目的关系、假设关系、修饰关系) 四、表示肯定、否定、推测、反诘等各种语气的副词。 五、助词 :助词是古代汉语中不能单独使用,也不能充当句子成份,只在句中起某种辅助作用的词。

一、而 1、表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”。 2、表示偏正关系,连接状语和中心词,相当 于 “着”、“地”等,或不译。

3、表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果”、“假使”。 4、表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译。

5.表示承递关系,相当于“而且”、“并且”、“就”或不译。 6.通“如”:好像,如同。

7.通“尔”,你,你的。 8.复合结构的用法: (1)“而已”:罢了。

例:口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。 (2)“而后”:才,方才。

c作什么。例:①客何为者?②敬杰多而财有余,何为而不成? (6)“何意”: a什么意思。

例:却不害我,倒与我好差使正不如何意? b岂料,哪里料到。例:女行无偏斜,何意致不厚? (7)“何由”: a如何。

例:长夜沾湿何由彻。 b什么原因。

例:致之何由?由于疾病。 c从什么地方。

例:何由知吾可也? (8)“何乃”:怎么能。例:何乃太区区! (9)“何得”:怎么能。

例:生之者甚少而靡之者甚多,天下财产何得不蹶? (10)“何加”:有什么益处。例:万钟于我何加焉! (11)“何曾”:有什么 (11)“何曾”:有什么益处。

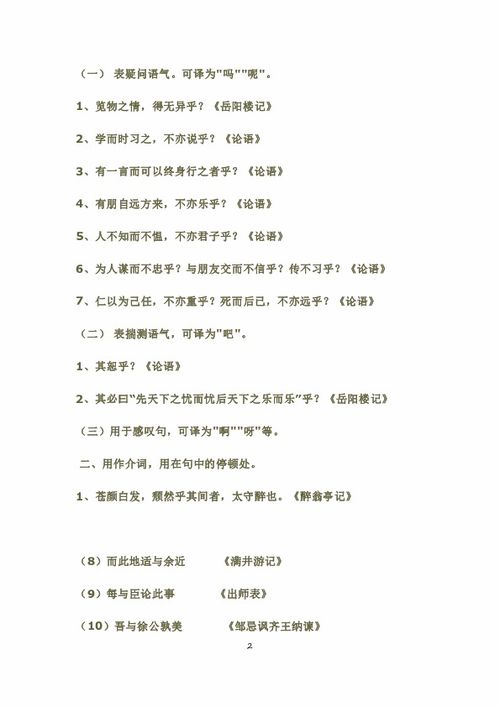

例:可又是胡说,你又何曾见过他? (12)“何其”:多么。例:何其衰也! 三、乎 1.表示疑问语气,相当于“吗”、“呢”。

2.表示反问语气,相当于“吗”、“呢”。 3.形容词词尾,有时相当于“地”。

4.表示测度语气,相当于“吧”。 5.同“于”。

6.表示感叹语气,相当于“啊”、“呀”。7. 示商量语气,相当于“吗”,“吧”。

8.用在句中,表示停顿语气。 四、乃 1.于是,就。

2.才,这才。 3.却。

4.是,就是,原来是。 5.竟然。

6.而,又。 7.你,你的。

五、其 1.用作第三人称,表示领属关系,相当于“他、她、它(们)的。” 2.其中,其中的。

3.活用作第一人称。相当于“我(的)”、“自己(的)。”

4.用作第三人称,相当于“他、她、它(们)。” 5.在句中表示反问语气,相当于“难道”、“怎么”。

6.指示人、事、物,多表示远指,相当于“那”之类的词。 7.指示人、事、物,有时表示近指,相当于“这”之类的词。

8.在句中表示祈使语气,相当于“可”、“还是”。 9.在句中表示揣测语气,相当于“恐怕”、“或许”、“不概”、“可能”。

10.表示假设关系,相当于“如果”。 六、且 1.暂且,姑且。

2.将,将要。 3.而且,并且。

4.况且,再说。 5.尚且,还。

6.连接两个形容词,表示关系:又,又。

又。

7.同“夫”,句首助词。

8.连接两个动词表示并列关系:一面。

一面。

;一边。

一边。

七、若 1.如果,假如。

2.像,好像。 3.你(的),你们(的)。

4.此,如此,这样。 5.至于。

八、所 1.处所,地方。 2.用在动词或者“介词+动词”之前,组成名词性词组,相当于“。

的事、物”? “。

的地方”、“。

的人”等。

3.复合结构的用法: (1)“所以”: a表示行为所凭借的方式。方法或依据,相当于“用来。

的方法”“是用来。

的”等。

b表示原因。相当于“。

的原因(缘故)”。

(2)“所谓”:所说的。 (3)“所在”: a到处。

b所在之处,处所。 九、为 1、成为,变成。

2、做。 3、作为,当作。

4、是。 5、以为,认为。

6、被。 7、句末语气词,表示疑问或反诘。

8、治理。 9、装作。

10、给,替。 11、对,向。

12.因为。 13则“于”,在,当。

十、焉 1、相当于“于之”、“于此”、“于彼”。 2、:哪里,怎么。

3、作语气助词,用于句末。 4、作词尾,相当于“然”、“。

的样子” 5、相当于“之”。

6、作语气助词,用于句中,表示停顿,无义。 十一、也 1、用在句末,表示判断语气。

2、用在句末,表示陈述或解释语气。 3、用在句中,表示语气停顿。

4、用在句中或句末,表示肯定、感叹的语气。 5、用在句末,表示反诘语气。

6、用在句末,表示祈使语气。 十二、因 1、于是,就。

2、依照,。

5.初中常用的文言文虚词有哪些

1、曾 以残年余力,曾不能毁山之一毛 既醉而退,曾不吝情去留2、但 但少闲人如吾两人耳3、而 (1)中峨冠而多髯者为东坡 酿泉为酒,泉香而酒冽 (2)人知从太守游而乐,而不知太守之乐其 (3)呼尔而与之,行道之人弗受 得之心而寓之酒也 (4)夫环而攻之,必有得天时者矣 下视其辙,登轼而望之 (5)四时之景不同,而乐亦无穷也4、尔 尔敢轻吾射 尔来二十有一年矣 我亦无他,惟手熟尔5、耳 (1)人皆有之,贤者能勿丧耳 禽兽之变诈几何哉,只增笑耳 但少闲人如吾两人耳 (2)此教我先威众耳 且壮士不死即已,死即举大名耳6、夫 (1)遂率子孙荷担者三夫 (2)予观夫巴陵胜状 (3)夫战,勇气也7、何 (1)而 山不加增,何苦而不平 问:“何以战?” (2)何夜无月?何处无松柏 问女何所思,问女何所忆 (3)予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉 (4)其如土石何 (5)此乐何极 水何澹澹,山岛竦峙8、或 (1)今或闻无罪,二世杀之 或以为死,或以为亡 (2)予尝求古仁人之心,或异二者之为 (3)马之千里者,一食或尽粟一石 而或长烟一空,皓月千里9、既 (1)既克,公问其故 既醉而退,曾不吝情去留 (2)既而儿醒,大啼10、其 (1)帝感其诚 其两膝相比者,各隐卷底衣褶中 (2)百姓多闻其贤,未知其死也 食马者不知其能千里也。

(3)少时,一狼径去,其一犬坐于前 (4)其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐 其船背稍夷 (5)其真不知马也 其如土石何 安陵君其许寡人11、且 北山愚公者,年且九十 存者且偷生,死者长已矣 且壮士不死即已 且欲与常马等不可得12、然 (1)虽然,公输班为我为云梯 然后知生于忧患而死于安乐也 世有伯乐,然后有千里马 (2)然侍卫之臣不懈于内 (3)苍颜白发,颓然乎其间者 若听茶声然13、是 (1)当是时,妇手拍儿声---- 是马也,食不饱,力不足---- (2)是以先帝简拔以遗陛下 14、遂 由是感激,遂许先帝以驱驰 遂逐齐师15、相 其两膝相比者,各隐卷底衣褶中 苟富贵,勿相忘 杂然相许16、焉 (1)自此,冀之南,汉之阴,无垄断焉 率妻子邑人来此绝境,不复出焉 (2)且焉置土石 寒暑易节,始一返焉 (3)万钟于我何加焉17、也 (1)此诚危急存亡之秋也 夫战,勇气也 (2)衣食所安,弗敢专也 虽乘奔御风不以疾也 (3)此中人语曰:“不足为外人道也” (4)若为佣耕,何富贵也 安求其能千里也18、以 (1)何以战 悉以咨之 祭以尉首 策之,不以其道 域民不以封疆之界 (2)衣食所安,弗敢专也,必以分人 愿陛下托臣以讨贼兴复之效 (3)扶苏以数谏故 不以物喜,不以己悲 (4)诚宜开张圣听,以光先帝遗德 属予作文以记之 以塞忠谏之路也19、则 (1)此则岳阳楼之大观也 则责攸之----之任也 (2)忠之属也,可以一战 (3)入则无法家拂士,出则无敌国外患---- 愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也20、者 (1)名之者谁 得道者多助 若有作奸犯科及为忠善者 其喜洋洋者矣 (2)北山愚公者 陈胜者,阳城人也 (3)然而不胜者 忠志之士忘身于外者 (4)或异二者之为 二者不可得兼21、之 (1)蹴尔尔与之 故克之 闻之,欣然归往 属予作文以记之 环而攻之而不胜 (2)曾不能毁魁父之丘 (3)公输班之攻械尽 域民不以封疆之界 予尝求古仁人之心 醉翁之意不在酒 (4)甚矣,汝之不惠 无丝竹之乱耳 臣以王吏之攻宋 (5)宋何罪之有 何陋之有 (6)久之,目似瞑,意暇甚 怅恨久之。