庆历三的文言文翻译(庆历三年,轼使总角入校译文)

1.庆历三年,轼使总角入校 译文

这是选文,不是全文 ———————————————————————————————————庆历①三年,轼始总角,入乡校。

士有自京师来者,以鲁人石守道作《庆历圣德诗》示乡先生②,轼从旁窃观,则能诵习其词,问先生以所颂十一人者何人也。先生曰:“童子何用知之?”轼曰:“此天人也耶?则不敢知;若亦人耳,何为其不可?”先生奇轼言,尽以告之。

且曰:“韩、范、富、欧阳③,此四人者,人杰也。”时虽未尽了,则已私识之矣。

嘉祜④二年,始举进士…,至京师则范公殁。既葬,而墓碑出,读之至流涕,曰:“吾得其为人,盖十有五年,而不一见其面,岂非命也欤?” (选自宋•苏轼《范文正公文集叙》) [注释]①庆历:宋仁宋年号。

②乡先生:乡里的私塾先生。③韩、范、富、欧阳:分别指韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修。

④嘉祜:宋仁宗的另一个年号。⑤举进士:考中进士。

[文化常识]“总角”及其他。古人在说到年龄的时候,常常不用数字直接表达,而以某种称谓来代替。

一、垂髫(tiáo)。它指三四岁到八九岁的孩子,男女不分。

《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自乐。”二、总角。

它指八九岁到十三四岁的少年。上文“轼始总角”,意为苏轼才十来岁。

三、豆蔻。指十三四岁的少女。

四、束发。指男子十五岁。

五、弱冠。指男子二十岁。

六、而立。指男子三十岁。

七、不惑。指男子四十岁。

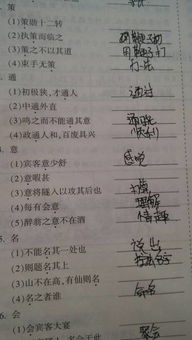

其他还有“知命”、“花甲”、“古稀”等。 [思考与练习]1.解释:①京师 ②鲁 ③私 ④殁 ⑤既 ⑥涕 ⑦盖 ⑧有 2.翻译:①童子何用知之? ; ②先生奇轼言,尽以告之 ; ③时虽未尽了 。

3.“吾得其为人”有以下理解,哪一项是不正确的? ①我知道范公的为人;②我见到范公的为人;③我听说范仲淹的人品;④我了解范仲淹的为人。 1.解释:①京师 ②鲁 ③私 ④殁 ⑤既 ⑥涕 ⑦盖 ⑧有 2. 2.翻译:①童子何用知之? ; 3. ②先生奇轼言,尽以告之 ; 4. ③时虽未尽了 。

5. 3.“吾得其为人”有以下理解,哪一项是不正确的? 6. ①我知道范公的为人;②我见到范公的为人;③我听说范仲淹的人品;④我了解范仲淹的为人。 7.参考答案:37.苏轼私识范仲淹 8.1.①京城②山东地方③私下、内心④死⑤已经⑥泪⑦大概⑧同“又” 9.2.①小孩子何必知道它呢?②那老先生认为苏轼的言论与众不同,所以把全部情况告诉了他;③当时虽然未能全部弄清。

3.② 下面是我自己理解,不是标准答案。 ——————————————————————————————————— 宋仁宗庆历三年,苏轼才十来岁,在乡下的私塾读书。

(有一天)从京城来了一位学者拿着鲁人石守道的《庆历圣德诗》给私塾里的先生看。苏轼也在旁边偷看,以便学习其中的诗词,(然后)苏轼问先生词中赞颂的那十一个人都是谁.先生说:“你何必要知道他们?(或,你知道他们又有什么用)”苏轼回答说:“(难道)他们是天上的神仙?那么我不敢知道。

若也是凡人,那为什么不能知道。”先生听了他的话感到很惊奇,就把那些人一一告知。

并说:“韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修,这四个人都是人中豪杰!”有生之年一定要认识他们(网上都这么翻,我觉得不太对我觉得应该是:当时虽然还不是完全明白这些人的为人,但是却有一种老朋友的感觉。我个人认为,有标准答案告知一声 十分感谢)。

嘉佑二年,苏轼中了进士,到了京城。正赶上范仲淹逝世,入葬以后,立上了墓碑。

苏轼读完碑铭。痛哭流涕,说:“我听说他的为人已经有15年了,可是却见不了他一面,难道是命中注定的吗?”。

2.庆历三年,轼始总角文言文翻译

庆历三年,轼始总角文言文翻译是宋仁宗庆历三年,我才十来岁,在乡校读书。

出自《庆历圣德颂》,是北宋散文家石介所作,石介为国子直讲时,正值吕夷简罢相,宋仁宗进用韩琦、范仲淹、富弼、杜衍等人,他喜而作《庆历圣德颂》,歌颂朝廷退奸进贤,不指名地斥权臣夏竦为大奸。因惧祸而求出,为濮州通判,未赴而去世。

但夏竦仍借事诬石介诈死,奏发棺验尸。其事虽因杜衍及众士保奏而免,但累及妻子,20年后才得昭雪。

石介(1005~1045) 宋代散文家。字守道。

兖州奉符(今山东泰安)人。曾居徂徕山(泰安城东南)下,时人尊称徂徕先生。

26岁时,举进士,历任郓州观察推官、南京留守推官等职,后为国子监直讲、太子中允、直集贤院。

3.庆历三年,轼使总角入校 译文

这是选文,不是全文

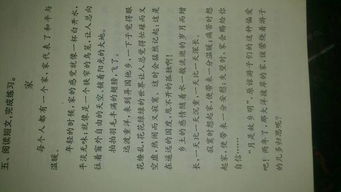

———————————————————————————————————庆历①三年,轼始总角,入乡校。士有自京师来者,以鲁人石守道作《庆历圣德诗》示乡先生②,轼从旁窃观,则能诵习其词,问先生以所颂十一人者何人也。先生曰:“童子何用知之?”轼曰:“此天人也耶?则不敢知;若亦人耳,何为其不可?”先生奇轼言,尽以告之。且曰:“韩、范、富、欧阳③,此四人者,人杰也。”时虽未尽了,则已私识之矣。嘉祜④二年,始举进士…,至京师则范公殁。既葬,而墓碑出,读之至流涕,曰:“吾得其为人,盖十有五年,而不一见其面,岂非命也欤?”

(选自宋•苏轼《范文正公文集叙》)

[注释]①庆历:宋仁宋年号。②乡先生:乡里的私塾先生。③韩、范、富、欧阳:分别指韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修。④嘉祜:宋仁宗的另一个年号。⑤举进士:考中进士。

[文化常识]“总角”及其他。古人在说到年龄的时候,常常不用数字直接表达,而以某种称谓来代替。一、垂髫(tiáo)。它指三四岁到八九岁的孩子,男女不分。《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自乐。”二、总角。它指八九岁到十三四岁的少年。上文“轼始总角”,意为苏轼才十来岁。三、豆蔻。指十三四岁的少女。四、束发。指男子十五岁。五、弱冠。指男子二十岁。六、而立。指男子三十岁。七、不惑。指男子四十岁。其他还有“知命”、“花甲”、“古稀”等。

[思考与练习]1.解释:①京师 ②鲁 ③私 ④殁 ⑤既 ⑥涕 ⑦盖 ⑧有

2.翻译:①童子何用知之? ;

②先生奇轼言,尽以告之 ;

③时虽未尽了 。

3.“吾得其为人”有以下理解,哪一项是不正确的?

①我知道范公的为人;②我见到范公的为人;③我听说范仲淹的人品;④我了解范仲淹的为人。

1.解释:①京师 ②鲁 ③私 ④殁 ⑤既 ⑥涕 ⑦盖 ⑧有

2. 2.翻译:①童子何用知之? ;

3. ②先生奇轼言,尽以告之 ;

4. ③时虽未尽了 。

5. 3.“吾得其为人”有以下理解,哪一项是不正确的?

6. ①我知道范公的为人;②我见到范公的为人;③我听说范仲淹的人品;④我了解范仲淹的为人。

7.参考答案:37.苏轼私识范仲淹

8.1.①京城②山东地方③私下、内心④死⑤已经⑥泪⑦大概⑧同“又”

9.2.①小孩子何必知道它呢?②那老先生认为苏轼的言论与众不同,所以把全部情况告诉了他;③当时虽然未能全部弄清。 3.②

下面是我自己理解,不是标准答案。

———————————————————————————————————

宋仁宗庆历三年,苏轼才十来岁,在乡下的私塾读书。(有一天)从京城来了一位学者拿着鲁人石守道的《庆历圣德诗》给私塾里的先生看。苏轼也在旁边偷看,以便学习其中的诗词,(然后)苏轼问先生词中赞颂的那十一个人都是谁.先生说:“你何必要知道他们?(或,你知道他们又有什么用)”苏轼回答说:“(难道)他们是天上的神仙?那么我不敢知道。若也是凡人,那为什么不能知道。”先生听了他的话感到很惊奇,就把那些人一一告知。并说:“韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修,这四个人都是人中豪杰!”有生之年一定要认识他们(网上都这么翻,我觉得不太对我觉得应该是:当时虽然还不是完全明白这些人的为人,但是却有一种老朋友的感觉。我个人认为,有标准答案告知一声 十分感谢)。嘉佑二年,苏轼中了进士,到了京城。正赶上范仲淹逝世,入葬以后,立上了墓碑。苏轼读完碑铭。痛哭流涕,说:“我听说他的为人已经有15年了,可是却见不了他一面,难道是命中注定的吗?”

4.《“庆历三年,轼始总角,入乡校”阅读答案及翻译》古诗原文及翻译

庆历三年,轼始总角入乡校,士有自京师来者,以鲁人石守道所作《庆历圣德诗》示乡先生①。

轼从旁窃观则能诵习其词问先生以所颂十一人者何人也?先生曰:“童子何用知之?”轼曰:“此天人也耶,则不敢知;若亦人耳,何为其不可?”先生奇轼言,尽以告之,且曰:“韩、范、富、欧阳②,此四人者,人杰也!”时虽未尽了,则已私识之矣。 嘉祐二年,始举进士,至京师,则范公殁。

既葬,而墓碑出,读之至流涕,曰:“吾得其为人,盖十有五年,而不一见其面,岂非命欤!” 【参考译文】 宋仁宗庆历三年,我才十来岁,在乡校读书。有一位从京师来的读书人,拿着鲁人石守道的《庆历圣德诗》给乡校的先生看。

我从旁边偷看,就能够诵读通晓文中的语句,我问先生,文中赞颂的那十一个人都是什么样的人?先生说:“小孩子知道这些有什么用?”我说:“(如果)他们是天子,我就不敢知道;如果也是普通人,我为什么不可以知道他们!”先生认为我说的话奇特,把这十一个人的情况全部告诉了我,并说:“韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修,这四个人,是人中豪杰!”(我)当时虽然没有完全明白(这句话),却已经私下记住他们了。 嘉祐二年,我才来参加进士考试到京师,范公却(已经)去世了。

安葬之后,墓碑立好,我读碑文以至于流泪,说:“我知道了他的为人。十五年没有见到范公一面,难道不是命运(的安排)吗!”。

5.外制集序 翻译【外制集序〈庆历五年〉】 庆历三年春,丞相吕夷简病

庆历三年春,丞相吕夷简病,不能朝。上既更用大臣,锐意天事,始用谏官、御史疏,追还夏竦制书,既而召韩琦、范仲淹于陕西,又除富弼枢密副使。弼、仲淹、琦皆惶恐顿首,辞让至五六不已。手诏趣琦等就道甚急,而弼方且入求对以辞,不得见,遣中贵人趣送阁门,使即受命。呜呼!观琦等之所以让,上之所以用琦等者,可谓圣贤相遭,万世一遇,而君臣之际、何其盛也!

庆历三年春,丞相吕夷简病,不朝。上面已经改用大臣,专注于天上的事,开始用谏官、御史疏,追回到夏竦制书,不久召韩琦、范仲淹在陕西,又任命富弼枢密副使。贺若弼、范仲淹、徐琦都惶恐叩头,谦让到五六不已。手诏催促吕琦等人到道很急,而贺若弼正在进入求回答用言辞,见不到,派宦官去送门,让他接受命令。噢!观察吕琦等人之所以能够让,上面所任用吕琦等人的,可以说是圣贤相遇,万世一遇到,而君臣关系、多么壮观的!

于是时,天下之士孰不愿为材邪,顾予何人,亦与其选。夏四月,召自滑台,入谏院。冬十二月,拜右正言、知制诰。是时夏人虽数请命,而西师尚未解严。京东累岁盗贼,最后王伦暴起沂州,转劫江淮之间,而张海、郭貌山等亦起商、邓,以惊京西。州县之吏多不称职,而民弊矣。天子方慨然劝农桑,兴学校,破去前例以不次用人。哀民困而欲除其蠹吏,知磨勘法久之弊,而思别材不肖以进贤能。患百职之不修,而申行赏罚之信,盖欲修法度矣。予时虽掌诰命,犹在谏职,常得奏事殿中,从容尽闻天子所以更张庶事、忧闵元元而劳心求治之意。退得载于制书,以讽晓训敕在位者。然予方与修祖宗故事,又修起居注,又修编敕,日与同舍论议,治文书所省不一,而除目所下,率不一二时,已迫丞相出。故不得专一思虑,工文字,以尽导天子难谕之意,而复诰命于三代之文。嗟夫!学者文章见用于世鲜矣,况得施于朝廷而又遭人主致治之盛。若修之鄙,使竭其材犹恐不称,而况不能专一其职,此予所以常遗恨于斯文也。

在这个时候,天下的人谁不愿意为材料吗,看着我什么人,也与他的选择。夏四月,请从滑台,走进院。冬季十二月,拜为右正言、知制浩。当时西夏虽然多次请求命令,而西方的军队还没有结束。京东连年盗贼,最后司马伦暴起沂州,历劫江淮之间,而张海、郭貌山等也起商、邓,为了使京西。州县的官吏大多不称职,而百姓疲惫了。天子才感慨劝农桑,兴学校,破离开前例以破格用人。哀百姓的困苦而想除掉他的祸害百姓的官吏,知道磨勘法久的弊端,而思别材以推举贤能不肖。患各种职务的不好,而申行赏罚的信,因为要修法估计了。我当时虽然掌管诏诰命令,就像在谏职,经常到殿中奏事,从容尽听说天子是为了改变日常事务、因怜悯百姓而劳心请求治的意。退得载在制书,以暗示对训敕在位的人。然而,我方与修祖宗旧事,又撰修起居注,又修编敕,天和朋友讨论,处理文书所省不一,而除眼睛所下,率没有一二个小时,已经逼近丞相出来。所以不能专心思考,擅长文字,要引导天子难以传达的意思,而再诰命在三代的文。唉!学习的文章被采用于世少了,更何况能施于朝廷,又遇到君主治理国家的兴盛。如果修的边,使尽其材还怕不相称,何况不能专一的职责,这就是我之所以常常遗憾在斯文啊。

明年秋,予出为河北转运使。又明年春,权知成德军事。事少间,发响所作制草而阅之,虽不能尽载明天子之意,于其所述百得一二,足以章示后世。盖王者之训在焉,岂以予文之鄙而废也。于是录之为三卷。予自直阁下,亻暴直八十始满。不数日,奉使河东。还,即以来河北。故其所作,才一百五十余篇云。三月二十一日序

第二年秋季的一天,我从为河北转运使。又在第二年春天,权知成德军事。事情过了一会儿,头发响所制作草而过的,虽然不能完全记载圣明天子的意思,在所述各种一二两,足以章给后代。因为王的教训在这里,虽然我的文章的卑鄙而废了。在这本书的是三卷。我从直合以下,询突然直八十刚满。不到几天,奉命出使河东。返回,即以来河北。所以他的作品,才一百五十多篇说。三月二十一日序