庄子关于天道的文言文(庄子天道原文及翻译)

1.庄子天道原文及翻译

天道》是庄子的著作之一,主要集中体现了他的哲学思想。他认为事物本身是具有运动状态的,自然法则是它们唯一需要遵从的规律。

庄子是战国时期的人物,他的平静与社会的动荡形成鲜明对比。楚国君主非常认同庄子的思想,打算请他去出任楚国宰相,特意派人来请庄子。庄子不愿意出仕,他认为自己一旦介入朝堂,道不成道法不成法,自己会变为一个四不像的人。另外,君主都认为自己的权力地位神圣不可侵犯,自己崇尚的人人平等自是与君主的思想矛盾。当时楚国的宰相是庄子的朋友,他也害怕楚王重用庄子,从而自己下岗失业。

庄子听闻后,借游历的机会来到楚国,跟自己的宰相朋友促膝长谈。他给朋友讲解自然之道,自然万物都处于平衡的运动状态,如果刻意改变就会破坏原有的气场和规律。庄子表示自己一生追求真理自由,不会把精力放在权力中心。宰相很是惭愧,觉得自己的小人之心在庄子的君子之德面前真是抬不起头。他拜见楚王,将庄子的真实想法告诉楚王,劝诫楚王不要用武力来使庄子屈服。楚王仔细读了庄子的《天道》,发现不能以常人的思维来衡量庄子。

庄子的文学造诣很高,与他的道家思想相得益彰。借助文笔,他能够把他的思想原原本本的呈现出来,表达出他对自然的崇尚和尊重,让世人通过有形的文学作品来解读道家的无形。

思想家庄子渔父读后感

关于这件事,有很多人说这是假的,应该是人杜撰的。但是不管真的假的,这其中的思想的确是很符合庄子的为人处世之道。看着题目你以为是庄子和渔夫的故事,然而并不是这样。简单说这个是渔夫和孔子的事,不知道这渔夫是不是庄子,但是这渔夫的思想确确实实是庄子的思想。

话说这一日孔子和弟子们在大自然中感受文化和音乐,一渔夫被乐声吸引下船来,听完音乐之后,把子路和子贡叫到跟前来。这俩人也真是实诚,让过去就过去了。然后渔夫问了两人基本的情况之后,明里暗里地把孔子给批评了一通,含蓄地说这人离大道太远了。

有哪个弟子乐意自己的老师被批评的。两人回身走到孔子身旁,把这事儿告诉了自己的老师。有大文化的人就是不一样,这孔子听完就断定这个人是个大圣人,连忙去见面。正巧这渔夫刚准备走,看见赶来的孔子,然后二人又开始了一段对话。渔夫说到底还是个文化人儿,没有看到孔子就直接骂,慢条斯理地跟人孔子聊天,还批评说:你这人不在那个位置,却成天瞎操心那些事儿,这不是在给自己找麻烦吗?况且这也是越界。孔子是圣人,当然不生气,就安静地听着。

这

2.庄子 天道的原文和翻译

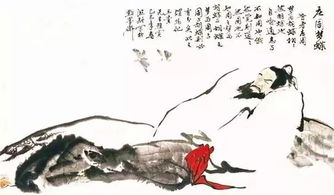

去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:hnet653(二)适合高年级诵读第一课《庄周梦蝶》原文:昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也。

自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧(qú惊喜的样子)然周也。

不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与?周与胡蝶则必有分矣。此之谓物化。

译文:庄周梦见自己变成一只蝴蝶,飘飘荡荡,十分轻松惬意。他这时完全忘记了自己是庄周。

过一会儿,他醒来了,对自己还是庄周感到十分惊奇疑惑。他认真的想了又想,不知道是庄周做梦变成蝴蝶呢,还是蝴蝶做梦变成了庄周?庄周与蝴蝶一定是有分别的。

这便称之为物我合一吧。练习:复述《庄周梦蝶》第二课《庄子与惠子游于濠梁》原文庄子与惠子游于濠(háo)梁之上。

庄子曰:“鯈(tiáo)鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐全矣!”庄子曰:“请循其本。

子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

注释:1.濠梁:濠水的桥上。濠,水名,在现在安徽凤阳。

2.鯈(tiáo)鱼:一种淡水鱼中的银白色小鱼,喜欢在水层下面游动,长约16厘米,又名白鲦。 3.是:这。

4.固:固然(固不知子矣);本来(子固非鱼也)。赏析:译文:。

3.庄子 天道的原文和翻译

庄子 天道 天道运而无所积,故万物成;帝道运而无所积,故天下归;圣道运而无所积,故海内服。

明于天,通于圣,六通四辟于帝王之德者,其自为也,昧然无不静者矣!圣人之静也,非曰静也善,故静也。万物无足以铙心者,故静也。

水静则明烛须眉,平中准,大匠取法焉。水静犹明,而况精神圣人之心静乎!天地之鉴也,万物之镜也。

夫虚静恬淡寂漠无为者,天地之平而道德之至,故帝王圣人休焉。休则虚,虚则实,实者伦矣。

虚则静,静则动,动则得矣。静则无为,无为也,则任事者责矣。

无为则俞俞。俞俞者,忧患不能处,年寿长矣。

夫虚静恬淡寂漠无为者,万物之本也。明此以南向,尧之为君也;明此以北面,舜之为臣也。

以此处上,帝王天子之德也;以此处下,玄圣素王之道也。以此退居而闲游,江海山林之士服;以此进为而抚世,则功大名显而天下一也。

静而圣,动而王,无为也而尊,朴素而天下莫能与之争美。夫明白于天地之德者,此之谓大本大宗,与天和者也。

所以均调天下,与人和者也。与人和者,谓之人乐;与天和者,谓之天乐。

庄子曰:“吾师乎,吾师乎!齑万物而不为戾;泽及万世而不为仁;长于上古而不为寿;覆载天地、刻雕众形而不为巧。”此之谓天乐。

故曰:知天乐者,其生也天行,其死也物化。静而与阴同德,动而与阳同波。

故知天乐者,无天怨,无人非,无物累,无鬼责。故曰:其动也天,其静也地,一心定而王天下;其鬼不祟,其魂不疲,一心定而万物服。

言以虚静推于天地,通于万物,此之谓天乐。天乐者,圣人之心以畜天下也。

夫帝王之德,以天地为宗,以道德为主,以无为为常。无为也,则用天下而有余;有为也,则为天下用而不足。

故古之人贵夫无为也。上无为也,下亦无为也,是下与上同德。

下与上同德则不臣。下有为也,上亦有为也,是上与下同道。

上与下同道则不主。上必无为而用天下,下必有为为天下用。

此不易之道也。故古之王天下者,知虽落天地,不自虑也;辩虽凋万物,不自说也;能虽穷海内,不自为也。

天不产而万物化,地不长而万物育,帝王无为而天下功成。故曰:莫神于天,莫富于地,莫大于帝王。

故曰:帝王之德配天地。此乘天地驰万物而用人群之道也。

本在于上,末在于下;要在于主,详在于臣,三军五兵之运,德之末也;赏罚利害,五刑之辟,教之末也;礼法度数,形名比详,治之末也;钟鼓之音,羽旄之容,乐之末也;哭泣衰垤,隆杀之服,哀之末也。此五末者,须精神之运,心术之动,然后从之者也。

末学者,古人有之,而非所以先也。君先而臣从,父先而子从,兄先而弟从,长先而少从,男先而女从,夫先而妇从。

夫尊卑先后,天地之行也,故圣人取象焉。天尊地卑,神明之位也;春夏先,秋冬后,四时之序也;万物化作,萌区有状,盛衰之杀,变化之流也。

夫天地至神,而有尊卑先后之序,而况人道乎!宗庙尚亲,朝廷尚尊,乡党尚齿,行事尚贤,大道之序也。语道而非其序者,非其道也。

语道而非其道也,安取道。 是故古之明大道者,先明天而道德次之,道德已明而仁义次之,仁义已明而分守次之。

分守已明而形名次之,形名已明而因任次之,因任已明而原省次之,原省已明而是非次之,是非已明而赏罚次之,赏罚已明而愚知处宜,贵贱履位,仁贤不肖袭情。必分其能,必由其名,以此事上,以此畜下,以此治物,以此修身,知谋不用,必归其天。

此之谓大平,治之至也。故书曰:“有形有名。”

形名者,古人有之,而非所以先也。古之语大道者,五变而形名可举,九变而赏罚可言也。

骤而语形名,不知其本也;骤而语赏罚,不知其始也。倒道而言,忤道而说者,人之所治也,安能治人!骤而语形名赏罚,此有知治之具,非知治之道。

可用于天下,不足以用天下。此之谓辩士,一曲之人也。

礼法数度,形名比详,古人有之,此下之所以事上,非上之所以畜下也。 昔者舜问于尧曰:“天王之用心何如?”尧曰:“吾不敖无告,不废穷民,苦死者,嘉孺子而哀妇人,此吾所以用心也。”

舜曰:“美则美矣,而未大也。”尧曰:“然则何如?”舜曰:“天德而出宁,日月照而四时行,若昼夜之有经,云行而雨施矣!”尧曰:“胶胶扰扰乎!子,天之合也;我,人之合也。”

夫天地者,古之所大也,而黄帝、尧、舜之所共美也。故古之王天下者,奚为哉?天地而已矣。

4.庄子《大宗师》《天道》全文译注

《大宗师》以义名篇。

“大宗师”的“大”就是老子的“强为之名曰大”的“大”。大在这里指道。

“宗”就是老子说的“为万物之宗”的“宗”,即是万物的主宰。“师”是天地万物所效法。

所以,《大宗师》是庄子对老子道的思想的发挥,其主旨是讲道是世界万物的主宰,这是庄子的本体论。 由“知天之所为”到“而比于列星”。

在庄子看来,天人的关系是天人合一的,只有真人才能认识道。道的性质是“有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以存;神鬼神帝,生天生帝;在太极之先而不为高,在六极之下而不为深,先天地而生不为久,长于上古而不为老。”

并讲了道的作用。由“南伯子葵问乎女偊”到“天之小人也。”

主要讲真人的修养方法,死生是不液人的意志为转移的应当忘掉死生变化而与自然合为一体,听从命运的安排。从“意而子见许由”至篇未。

主要写真人当忘仁义,忘礼乐,坐忘。就是要达到“离形去知,用于大道”的境地,最后还是“至极者命也”,任凭命运安排的定命论。

知天之所为(1),知人之所为者(2),至矣(3)。知天之所为者,天而生也(4),知人之所为者,以其知之所知(5),以养其知之所不知,终其天年,而不中道夭者(6)是知之盛也(7)。

虽然,有患(8)。夫知有所待而后当(9),其所待者,特未定也(10)。

庸讵知吾所谓天之非人乎(11)?所谓人之非天乎?且有真人而后有真知(12)。何谓真人?古之真人,不逆寡(13),不雄成(14),不谋士(15)。

若然者(16),过而弗侮(17),当而不自得也(18)。若然者,登高不栗(19),入水不濡(20),入火不热,是知之能登假于道者也若此(21)。

古之真人,其寝不梦(22)。其觉无忧,(23),其食不甘(24),其息深深(25)。

真人之息以踵,众人之息以喉。屈服者,其嗌言若哇(26)。

其耆欲深者(27),其天机浅(28)。古之真人,不知说生(29),不知恶死;其出不 (30),其入不距(31);翛然而往(32),翛然而来而已矣(33)。

不忘其所始(34),不求其所终(35);受而喜之(36),忘而复之(37)。是之谓不以心捐道(38),不以人助天(39)。

是之谓真人。若然者,其心志(40),其容寂(41),其颡頯(42);凄然似秋(43),暖然似春(44),喜怒通四时,与物有宜而莫知其极(45)。

故圣人之用兵也(46),亡国而不失人心(47);利泽施乎万世(48),不为爱人(49)。 故乐通物(50),非圣人也(51);有亲(52),非仁也;天时(53), 非贤也;利害不通(54),非君子也;行名失己(55),非士也;亡身不真(56),非役人也(57)。

若狐不偕(58)、务光(59)、伯夷、叔齐(60)、箕子、肾余(61)、纪他(62)、申徒狄(63),是役人之役(64),适人之适(65),而不自适其适者也。古之真人,其状义而不朋(66),若不足而不承(67);与乎其觎而不坚也(68),张乎其虚而不华也(69);邴邴乎其似喜乎(70)!崔乎其不得己乎(71)!滀乎进我色也(72),与乎止我德也(73);厉乎其似世乎(74)!警乎其未可制也(75);连乎其似好闭也(76),悗乎忘其言也(77)。

以刑为体(78),以礼为翼(79),以知为时(80), 以德为循(81)。以刑为体者,绰乎其杀也(82);以礼为翼者,所以行于世也;以知为时者,不得已于事也;以德为循者,言其与有足者至于丘也(83)。

而真人以为勤行者也。故其好之也一(84),其弗好之也一。

其一也一,其不一也一。其一与天为徒,其不一与人为徒。

天与人不相胜也,是之谓真人。 [注释] (1)知:知道,认识。

天:天然。所为:有所作为,有所作用。

知天之所为:指的是本体。 (2)人之所为:人的作用。

(3)至矣:认识达到极点,天人合一了。 (4)天而生:顺着自然而生,即无为自然而生。

(5)以:用。其:自己。

知:同智。所知:所认识的。

(6)终其天年:享尽天生的寿命。即《养生主》所说的“可以全生,可以尽年。”

不中道夭:不中途夭折。 (7)是:这,此。

知:认识。盛:顶点,极点。

(8)有患:有祸患,有问题。 (9)所待:指认识的对象作为必备的条件。

当:得当。 (10)特:但,不过。

未定:不可确走。 (11)庸讵:何以。

天:自然。人:人为。

(12)真人:达于道的人。真知:达于道的认识,可谓真理。

(13)逆:逆料,预测,不逆寡:当事物没发展到一定程度,预兆甚小的时候,不去预测它就是智。 (14)雄成:自傲,自尊。

(15)谋:谋虑。十:事的假借。

不谋士:不谋虑未来的事情。 (16)若然,如果这样。

(17)过而弗悔:有了过失不后悔。 (18)当而下自得,得当而不自觉得意。

(19)栗:恐惧,害怕。 (20)濡:沾湿。

(21)登假(gé):升到。 (22)寝不梦:睡觉不梦想。

(23)觉:醒。忧:忧愁。

其觉无优:他醒了无忧无虑。 (24)甘:精美,肥美。

(25)深深:渊深静默的样子,息,呼吸。 (26)嗌言:咽在喉头中的话。

哇:呕吐。嗌言若哇:要说话而又顿住的样子。

(27)嗜欲:嗜好欲望。 (28)天机:天然的本。

5.问下庄子 天道的翻译~~拜托

原文;

万物无足以铙心者,故静也。水静则明烛须眉,平中准,大匠取法焉。水静犹明,而况精神!圣人之心静乎!天地之鉴也;万物之镜也。夫虚静恬淡寂漠无为者,天地之平而道德之至,故帝王圣人休焉。休则虚,虚则实,实则伦矣。虚则静,静则动,动则得矣。

翻译;

各种事物都不能动摇和扰乱他的内心,因而心神才虚空宁寂犹如死灰。水在静止时便能清晰地照见人的须眉,水的平面合乎水平测定的标准,高明的工匠也会取之作为水准。水平静下来尚且清澄明澈,又何况是人的精神!圣明的人心境是多么虚空宁静啊!可以作为天地的明镜,可以作为万物的明镜。虚静、恬淡、寂寞、无为,是天地的基准,是道德修养的最高境界,所以古代帝王和圣明的人都停留在这一境界上。停留在这一境界上便心境空明虚淡,空灵虚淡也就会显得充实,心境充实就能合于自然之理了。心境虚空才会平静宁寂,平静宁寂才能自我运动,没有干扰地自我运动也就能够无不有所得。