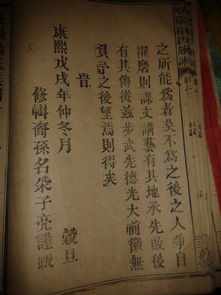

唐相国孙公文言文翻译(谁能帮忙翻译一下这篇文言文:唐相国孙公宽裕通简,不事矫异,常语)

1.谁能帮忙翻译一下这篇文言文: 唐相国孙公宽裕通简,不事矫异,常语

唐朝宰相孙公宽容与简,不事标新立异,经常对朋友说:“所有人允许自己,努力获得中。

但人行无损害,不必太辛苦。用我的长暴露他们的缺点,因为我的清显示他们的混浊,不要为他。”

后被贬到衡山,情抱着坦然,不以放逐而心怀忧愁。每对客人座,而仆们纷纷辱骂殴打拉,我在前面。

相国凝但似乎看不到,对客人说:“如果把愤怒逢彼,立即方寸自己搅乱了。”其性度都是这一类的。

相国曾乘坐轻便到蜀,到杜光庭先生接受,就说:“我曾到人,话以及时事,每当有高栖的约定。“你以后即使登台辅,最后从官到南岳,有一首诗《寄杜先生》,其关键句:“四川国信难得,楚乡心更愁。

我行与范蠡,老师推荐效果浮丘。他日相逢处,多响应在十个洲”。

唐末朝达遭受谷水白马驿之祸,只有相国逃脱了。

2.文言文《公孙仪相鲁》翻译

译文:

公孙仪做鲁国的宰相,并且特别喜欢吃鱼,全国的人都争相着买鱼来献给他,公孙仪先生却不接受。他的弟子劝他说:“您喜欢吃鱼却不接受别人的鱼,这是为什么?”他回答说:“我正因为爱吃鱼,所以我才不接受。假如收了别人献来的鱼,一定会有迁就他们的脸色;有迁就他们的脸色,就会歪曲和破坏法律;歪曲和破坏法律我就会被罢免相位。虽然(我)爱吃鱼,这些人不一定再送给我鱼,我又不能自己供给自己鱼。如果不收别人给的鱼,就不会被罢免宰相,尽管(我)爱吃鱼,但别人不用送给我鱼,我能够长期自己供给自己鱼。”这是明白了依靠别人不如依靠自己的道理啊!那是告诉人们,依靠为自己办事的人不如自己去办事。

原文:

公孙仪相鲁而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公孙仪不受。其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。 夫即受鱼,必有下人之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,彼必不能长给我鱼,我又不能自给(jǐ)鱼。既无受鱼而不免相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”此明夫恃人不如自恃也,明于人之为己者,不如己之自为也。

注释:

1 公孙仪:春秋时鲁穆公的相,《史记·循吏列传》作公仪休。复姓公孙,名仪。

2 相鲁:做鲁国宰相。 相:做宰相。

3 公仪子:对公孙仪的尊称。

4 尽:都

5 夫子:古代对男子的尊称。

6 下人:迁就他人。

7 枉:歪曲。

8 即:假如。

9 给:供给。

10 一:整个。

11 谏:规劝君主,尊长或朋友,使之改正错误和过失。

12 唯:正因为。

13 既无:若不。

14 弟子:学生。

15 嗜:喜欢,喜爱。

16 之:代词,这里指公孙仪。

17 既无:若不。

18 受:接受。

19 故:所以。

20 虽:即使。

21 尽:都。

22 色:脸色。

23 免:罢免。

24 彼:别人,对方。

25.给(jǐ):提供

出处:

这则寓言故事出自《韩非子》,由法家的利益观去阐释一个生活中的道理:公孙仪爱吃鱼,可不受鱼。公孙仪不徇私受贿,这是好的,值得称赞;但他反对贪赃受贿的出发点是怕自己因受鱼而被免相,归根结底还是为了保持自己的地位。感悟:公孙仪嗜鱼但拒鱼的故事,千百年来之所以被人们传为美谈,就是因为他能够清醒认识个人好恶与事业兴衰成败之间的关系,始终做到管住小节,抵御诱惑,慎其所好。

启示:

清白做人,堂正为官。我们可以通过另一个故事了解公孙仪。故公仪子相鲁,之其家见织帛,怒而出其妻,食于舍而茹葵,愠而拔其葵,曰:“吾已食禄,又夺园夫红女利乎!”古之贤人君子在列位者皆如是,是故下高其行而从其教,民化其廉而不贪鄙。——《天人三策》这是关于公孙仪的另一个故事,由此可见,公孙仪的道德品质大于今天人所能想象的,所以说人心不古,用现代的价值观去判断古人的价值是不可取的。德与法的辩证关系也有所体现。

3.孙叔敖纳言文言翻译

出处:《说苑 · 敬慎》

原文:孙叔敖为楚令尹①,一国②吏民皆来贺。有一老父衣粗衣,冠白冠,后来吊③。孙叔敖正衣冠而见之,谓老人曰:“楚王不知臣之不肖④,使臣受吏民之垢⑤,人尽来贺,子独后吊,岂有乎?”父曰:“有说:身已贵而骄人者民去之,位已高而擅权者君恶之,禄已厚而不知足者患处之⑥。”孙叔敖再拜曰:“敬受命,愿闻余教。”父曰:“位已高意益下⑦,官益大而心益小,禄已厚而慎不敢取。君谨守此三者,足以治楚矣!” 孙叔敖对曰:“甚善,谨记之。”

注释:

① 令尹:楚国官名,相当于宰相。

② 一:全。国:指都城。

③ 吊:吊唁,吊丧,引申为拜访。

④ 不肖:自谦之词,没有才能,不能干,没有贤德。

⑤ 受吏民之垢(gòu):这是一种谦虚的说法,意即担任楚国的宰相一事。

⑥ 患处之:灾祸就隐伏在那里。

⑦ 意益下:越发将自己看得低。

翻译:孙叔敖担任了楚国的宰相,全城的官吏和百姓都因此来祝贺。有一个老人,穿着麻布制的丧衣,戴着白色的帽子,最后来慰问。孙叔敖整理好衣帽出来接见了他,对老人说:“楚王不了解我没有才能,让我担任宰相这样的高官,人们都来祝贺,只有您来吊丧,莫不是有什么话要指教吧?”老人说:“自己身份高了,却对人骄横无礼人民就会离开他,地位高了却擅自用权的人君王就会厌恶他,俸禄优厚了却不知足的人祸患就隐伏在那里。”孙叔敖向老人拜了两拜,说:“我诚恳地接受您的指教,愿听您剩下的意见。”老人说:“地位已经高,态度就更要谦虚;官职越大,处事更要小心谨慎;俸禄已经很丰厚,就千万不要轻易索取别人的财物。您严格地遵守并牢记我所说的这三条,足够把楚国治理好。”孙叔敖回答说:“很对,我会谨记在心。”

4.孙叔敖疾,将死,戒其子曰 翻译

译文:孙叔敖病危,临死前,告诫他的儿子说:"楚王多次封赏我,我没有接受。

假如我死后,楚王就会封赏你,你一定不要接受肥沃的封地。楚国和越国交界的地方有个名叫寝之丘的地方,这地方贫瘠,而且名声很难听。

楚国人敬畏鬼神,而越国人信鬼神以求福。可以长时间享有的,大概只有这个地方。

" 孙叔敖死后,楚王果然用肥沃的土地封给他的儿子,孙叔敖的儿子推辞了,请求楚王把寝之丘封给自己,所以到现在也没有失掉这块封地。 孙叔敖的智慧,在于明白不把世人所认为的利益作利益。

懂得把别人所厌恶的作为自己所喜欢的,这就是有道的人比普通人高明的原因。 出处:战国·吕不韦及其门客《吕氏春秋》 原文:孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。

为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之间有寝之丘者;此其地不利,而名甚恶。

荆人畏鬼,而越人信机。可长有者,其唯此也。”

孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知不以利为利矣。

知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。 启示:不追逐世人所尊崇的利益,才能长久拥有;不长远的考虑事情,不能成功。

扩展资料 一、创作背景 此篇出自《吕氏春秋》,是在秦国丞相吕不韦主持下, 集合门客们编撰的一部黄老道家名著。成书于秦始皇统一中国前夕。

此书以儒家学说为主干,以道家理论为基础,以名、法、墨、农、兵、阴阳家思想学说为素材,熔诸子百家学说于一炉,闪烁着博大精深的智慧之光。 吕不韦想以此作为大秦统后的意识形态。

但后来执政的秦始皇却选择了法家思想,使包括道家在内的诸子百家全部受挫。 二、赏析 《吕氏春秋》在文学上的另一个突出成就是创作了丰富多彩的寓言。

据初步 统计,全书中的寓言故事共有二百多则。这些寓言大都是化用中国古代的神话、传说、故事而来,还有些是作者自己的创造,在中国寓言史上具有相当重要的地位。

《吕氏春秋》在寓言的创作和运用上很有自己的特色,往往先提出论点,然 后引述一至几个寓言来进行论证。该书的寓言生动简练,中心突出,结尾处往往点明寓意,一语破的。

参考资料来源:搜狗百科-孙叔敖疾 参考资料来源:搜狗百科-吕氏春秋。

5.名落孙山 古文 翻译

宋朝苏州有个书生,名叫孙山,为人风趣诙谐。参加科举考试以踏上仕途谋取功名,是古代读书人的追求,孙山当然也不例外。那一年省试,孙山前去应考,有位同乡相约同往。十年寒窗,结果在此一举,各人心情可想而知。考试完毕,就盼放榜,巴望榜上有名。放榜那天,榜前人头涌涌,孙山好不容易挤到前面,瞪大眼睛从头看去。中举的第一名称解元,其他中举榜上题名的称解名。先看解元,不是自己;再看解名,一直看到最后一个,孙山才见着了自己的大名。而他的那位同乡却榜上无名,没有考取。

孙山中举,满面春风,赶回家报喜,比同乡早到家。那同乡的父亲闻讯,见儿子还没回来,连忙过来询问儿子考试的情况。孙山生性幽默,随口编了两句诗说:解名尽处是孙山,贤郎更在孙山外。 那意思是:榜上最末尾的地方是我孙山,令公子的名字落到孙山的后面了。