袁滋字德深蔡州文言文阅读(袁滋文言文翻译)

1.袁滋文言文翻译

译文:

袁滋字德深,是蔡州朗山人。他努力学习,知识广博。年轻时依附道州刺史元结,他读书能理解其中的旨意。被作为处士推荐,担任詹事府司直。有一次,他的下属官员入狱,他查实了那人的冤情。后袁被推荐为侍御史。刑部、大理给人定罪,有失公平,害怕袁滋严守法令上报,通过权势来请求,袁滋最终没向上报告。韦皋开始招抚西南少数民族,德宗下令挑选郎官前往抚慰晓谕,其他人都害怕去,惟独袁不辞荒远,德宗当场嘉奖他,提升他为祠部郎中,兼御史大夫,赐给他金紫衣,持节充任使臣。一年多才回来,又出使有指,提升为谏议大夫。不久又授官尚书右丞,主管吏部的辁选事宜。他要求出京任职,担任华州刺史。他为政清廉宽简,从其他地方流散到他管辖境内的百姓,他都给地方让他们居住,并把那聚居的地方起名为义合里。然而他专以慈惠为行事的根本,不设束缚人的条款,人们都很敬重仰慕他。百姓有过失犯法的,他都放过不予处罚。抓到小偷,有时同情他们窘迫,拿钱来赔偿他们的损失。后被征召任左金吾大将军,派杨于陵代替他。袁滋离开时,年纪大的人拦道,不让袁走,于陵派人告示大家说:“我不敢改变袁公的政令。”人们都纷纷跪拜,才让他离去,百姓没有不流泪的。宪宗开始处理国政时,任命袁为中书侍郎,兼中书门下平章事。刘辟谋反,朝廷诏令袁滋任剑南两川、山南西道安抚大使。走到半路,又凭检校吏部尚书、平章事的身份担任剑南东、西川节度使。这时叛军气焰正盛,加上袁滋的兄长在蜀地被刘辟劫持,袁滋害怕不能保全兄长,久久不敢前进。被贬为吉州刺史。不久,又调任义成节度使。渭地是用武之地,东有淄青,北魏博,袁严密防备,力推诚信,尽力用怀柔政策,使他们归顺。李师道、田委安害怕并佩服他。过了七年,百姓为他立生祠祈祷。袁病重,立遗嘱处理身后事,三年后,仍然有条理次序。他性情宽容平和,跟他接触的人,都感到他的诚恳,以至他的家人都难见到他的喜怒。平淡节俭地过日子。

2.袁滋文言文翻译

译文:

袁滋字德深,是蔡州朗山人。他努力学习,知识广博。年轻时依附道州刺史元结,他读书能理解其中的旨意。被作为处士推荐,担任詹事府司直。有一次,他的下属官员入狱,他查实了那人的冤情。后袁被推荐为侍御史。刑部、大理给人定罪,有失公平,害怕袁滋严守法令上报,通过权势来请求,袁滋最终没向上报告。韦皋开始招抚西南少数民族,德宗下令挑选郎官前往抚慰晓谕,其他人都害怕去,惟独袁不辞荒远,德宗当场嘉奖他,提升他为祠部郎中,兼御史大夫,赐给他金紫衣,持节充任使臣。一年多才回来,又出使有指,提升为谏议大夫。不久又授官尚书右丞,主管吏部的辁选事宜。他要求出京任职,担任华州刺史。他为政清廉宽简,从其他地方流散到他管辖境内的百姓,他都给地方让他们居住,并把那聚居的地方起名为义合里。然而他专以慈惠为行事的根本,不设束缚人的条款,人们都很敬重仰慕他。百姓有过失犯法的,他都放过不予处罚。抓到小偷,有时同情他们窘迫,拿钱来赔偿他们的损失。后被征召任左金吾大将军,派杨于陵代替他。袁滋离开时,年纪大的人拦道,不让袁走,于陵派人告示大家说:“我不敢改变袁公的政令。”人们都纷纷跪拜,才让他离去,百姓没有不流泪的。宪宗开始处理国政时,任命袁为中书侍郎,兼中书门下平章事。刘辟谋反,朝廷诏令袁滋任剑南两川、山南西道安抚大使。走到半路,又凭检校吏部尚书、平章事的身份担任剑南东、西川节度使。这时叛军气焰正盛,加上袁滋的兄长在蜀地被刘辟劫持,袁滋害怕不能保全兄长,久久不敢前进。被贬为吉州刺史。不久,又调任义成节度使。渭地是用武之地,东有淄青,北魏博,袁严密防备,力推诚信,尽力用怀柔政策,使他们归顺。李师道、田委安害怕并佩服他。过了七年,百姓为他立生祠祈祷。袁病重,立遗嘱处理身后事,三年后,仍然有条理次序。他性情宽容平和,跟他接触的人,都感到他的诚恳,以至他的家人都难见到他的喜怒。平淡节俭地过日子。

3.袁滋文言文翻译

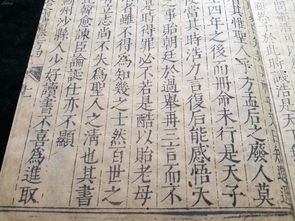

袁滋字德深,蔡州朗山人,强学博记。

少依道州刺史元结,读书自解其义。起处士,进詹事府司直。

部官以盗金下狱,滋直其冤。表为侍狱史。

刑部、大理罪人,失其平,惮滋守法,因权势以请,滋终不署奏。韦皋始招来西南夷,德宗选郎吏抚循者,皆惮行,至滋不辞,席嘉之。

擢祠部郎中,兼御史中丞,赐金紫,持节位。年还,使有指,进谏,议大夫。

迁尚书右丞,知吏部选。求外迁,为华州刺史。

政清简,流民至者,给地居之,名其里为义合。然专以慈惠为本,未尝设条教,民爱向之。

有犯令,时时法外纵舍。得盗贼,或哀其穷,出财为偿所亡。

召为左金吾大将军,以杨子陵代之。滋行,耆老遮道不得去,于隧使谕曰:“吾不敢易袁公政。”

人皆罗拜,乃得去,莫不流涕。宪宗监国,进拜中书侍郎,同中书门下平章事。

刘群反,诏滋为剑南两川,山南西道安抚大使。半道,以检校吏部尚书,平章事为剑南,西川节度使。

是时,贼为炽,又滋兄峰在蜀为辟所劫,滋畏不得全,久不进。贬吉州刺史。

未几,徙义成节度使。谓,用武地,东有淄青,北魏博,滋严备而推诚信,务在怀来。

李师道,田委安畏服之。居七年,百姓立祠祝祭。

滋既病,作遗令处后事,讫三年,皆有条次。性宽易,与之接者,皆自谓可见肺肝,至家人不得见喜愠。

薄居处饮食。 (新唐书.列传第七十六) 翻译: 袁滋字德深,是蔡州朗山人。

他努力学习,知识广博。年轻时依附道州刺史元结,他读书能理解其中的旨意。

被作为处士推荐,担任詹事府司直。有一次,他的下属官员入狱,他查实了那人的冤情。

后袁被推荐为侍御史。刑部、大理给人定罪,有失公平,害怕袁滋严守法令上报,通过权势来请求,袁滋最终没向上报告。

韦皋开始招抚西南少数民族,德宗下令挑选郎官前往抚慰晓谕,其他人都害怕去,惟独袁不辞荒远,德宗当场嘉奖他,提升他为祠部郎中,兼御史大夫,赐给他金紫衣,持节充任使臣。一年多才回来,又出使有指,提升为谏议大夫。

不久又授官尚书右丞,主管吏部的辁选事宜。他要求出京任职,担任华州刺史。

他为政清廉宽简,从其他地方流散到他管辖境内的百姓,他都给地方让他们居住,并把那聚居的地方起名为义合里。然而他专以慈惠为行事的根本,不设束缚人的条款,人们都很敬重仰慕他。

百姓有过失犯法的,他都放过不予处罚。抓到小偷,有时同情他们窘迫,拿钱来赔偿他们的损失。

后被征召任左金吾大将军,派杨于陵代替他。袁滋离开时,年纪大的人拦道,不让袁走,于陵派人告示大家说:“我不敢改变袁公的政令。”

人们都纷纷跪拜,才让他离去,百姓没有不流泪的。宪宗开始处理国政时,任命袁为中书侍郎,兼中书门下平章事。

刘辟谋反,朝廷诏令袁滋任剑南两川、山南西道安抚大使。走到半路,又凭检校吏部尚书、平章事的身份担任剑南东、西川节度使。

这时叛军气焰正盛,加上袁滋的兄长在蜀地被刘辟劫持,袁滋害怕不能保全兄长,久久不敢前进。被贬为吉州刺史。

不久,又调任义成节度使。渭地是用武之地,东有淄青,北魏博,袁严密防备,力推诚信,尽力用怀柔政策,使他们归顺。

李师道、田委安害怕并佩服他。过了七年,百姓为他立生祠祈祷。

袁病重,立遗嘱处理身后事,三年后,仍然有条理次序。他性情宽容平和,跟他接触的人,都感到他的诚恳,以至他的家人都难见到他的喜怒。

平淡节俭地过日子。

4.《“袁滋字德深”阅读答案及翻译》古诗原文及翻译

作者:阅读下面一段文言文,完成13—16题。

(17分)袁滋字德深,蔡州朗山人,强学博记。少依道州刺史元结,读书自解其义。

起处士,进詹事府司直。部官以盗金下狱,滋直其冤。

表为侍御史。刑部、大理罪人,失其平,惮滋守法,因权势以请,滋终不署奏。

韦皋始招来西南夷,德宗选郎吏抚循者,皆惮行,至滋不辞,帝嘉之。擢祠部郎中,兼御史中丞,赐金紫,持节位。

逾年还,使有旨,进谏议大夫。迁尚书右丞,知吏部选。

求外迁,为华州刺史。政清简,流民至者,给地居之,名其里为义合。

然专以慈惠为本,未尝设条教,民爱向之。 有犯令,时时法外纵舍。

得盗贼,或哀其穷,出财为偿所亡。召为左金吾大将军,以杨于陵代之。

滋行,耆老遮道不得去,于陵使谕曰:“吾不敢易袁公政。”人皆罗拜,乃得去,莫不流涕。

宪宗监国,进拜中书侍郎,同中书门下平章事。刘辟反,诏滋为剑南两川、山南西道安抚大使。

半道,以检校吏部尚书、平章事为剑南东、西川节度使。是时,贼方炽,又滋兄峰在蜀为辟所劫,滋畏不得全,久不进。

贬吉州刺史。未几,徙义成节度使。

渭,用武地,东有淄清,北魏博,滋严备而推诚信,务在怀来。李师道,田委安畏服之。

居七年,百姓立祠祝祭。滋既病,作遗令处后事,讫三年,皆有条次。

性宽易,与之接者,皆自谓可见肺肝,至家人不得见喜愠。薄居处饮食。

——《新唐书?列传第七十六》13、下列各句中加点的词语在文中的意义与现代汉语相同一项是(3分)A.刑部、大理罪人。 B.因权势以请。

C.渭,用武地,东有淄清,北魏博。 D.皆自谓可见肺肝。

14、下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组(3分)A.因权势以请。 因宾客至蔺相如门谢罪B.出财为偿所亡。

几为巡徼所陵迫死。C.以检校吏部尚书、平章事为东、西川节度使 以资政殿学士行。

D.乃得去,莫不流涕 臣乃得有以报太子。15、下列对原文的叙述与分析,不正确的一项是(3分)A.袁滋学习勤勉,知识广博,读书悟性很高,以一个普通读书人的身份,未经科举进入仕途。

他公正守法,以至大理寺、刑部官员执法不公而畏惧他。B.西南少数民族归附朝廷,皇上派官员去安抚,官员们都畏葸不前,袁滋却毫不推辞。

经过一年的艰苦工作,圆满实现了皇上的意图。C.袁滋办理政务仁慈宽厚,不订立什么条款规章,安抚流民,法外施恩,深得百姓爱戴,以至离任时“耆老遮道”。

D.袁滋虽然执法如山,政事清明简要,为人又极宽厚,算得上封建社会的一个良吏。但他在受命平叛时却因兄长的缘故,畏敌不进,贻误朝廷大事。

16、翻译文中划线句子(8分)(1)政清简,流民至者,给地居之,名其里为义合。 (4分)译文:(2)是时,贼方炽,又滋兄峰在蜀为辟所劫,滋畏不得全,久不进。

(4分)译文:。

5.阅读下面一段文言文,完成小题(17分)袁滋字德深,蔡? 爱问

【答案】【小题1】C【小题1】B【小题1】D【小题1】略。

【答案解析】【小题1】用兵,使用武力。A项“罪人”,古,给……定罪;今,有罪的人。

B项“权势”,古,有权有势的人;今,权柄和势力。D项“肺肝”,古,内心;今,肺和肝,表“内心”则用“肺腑”【小题1】介词,替、给;介词,被。

A项两个“因”,介词,通过,经由;C项两个“以”,介词,用(凭)……身份;D项两个“乃”,副词,才【小题1】有两处错,一是“执法如山”,二是“畏敌不前”【小题1】本题考查翻译能力。 关键词为:(1)清简、居、名、语意各一分。

(2)是、方、全、语意各一分。【参考译文】袁滋,字德深,蔡州朗山人。

学问广博,记忆力强。少年时跟随道州刺史元结,读书自能领悟其义。

后来客居荆、郢之间,开始担任学庐讲授。以未士的士人身份举用,进任詹事府司直。

部中官员因盗窃金宝下狱,袁滋为他伸冤。(被)上表举荐为侍御史。

刑部、大理寺审理犯人,失去公道,畏惧袁滋守法,通过有权有势者请托,袁滋最终没能签署批准。韦皋最初招抚西南方向的少数民族,德宗挑选可以前去抚慰的郎官,大家都畏惧远行,而袁滋没有推辞,皇帝赞扬了他。

升任祠部郎中,兼御史中丞,赏赐金银和紫衣,持节前去。过了一年回来,出使符合皇帝心意,进升谏议大夫。

又升任尚书右丞,主持吏部选举。后请求外任,为华州刺史。

政绩清廉俭约,凡有流民来到他所管辖的州中,他都供给土地让他们住下来,人们称他所在的里巷为义合。 但他一味以慈惠为本,从不设立纲纪,百姓敬爱归心。

有犯法的,时常在法外宽免。抓住盗贼,有时又怜悯他贫穷,拿出钱财为他偿还给丢失东西的人家。

召入朝任左金吾卫大将军,任命杨于陵接替他。袁滋离任时,老人挡路以致无法离开,杨于陵派人通告说:“我不敢更改袁公的政治。

”人们都围住他跪拜,然后才离去,没有不流泪的。宪宗监国,进任中书侍郎、同中书门下平章事。

刘辟造反,下诏命袁滋任剑南两川、山南西道安抚大使。走到半路,又改任检校吏部尚书、平章事任剑南东、西川节度使。

此时,贼势正强,又因袁滋的哥哥袁峰在蜀被叛贼刘辟劫持,袁滋害怕不能保全兄长,很长时间不进兵。 贬为吉州刺史。

不久,改任义成节度使。渭州,是用兵之地,东有淄青,北连魏博,袁滋严密戒备又广施诚信,一意怀柔。

李师道、田季安畏服他。居镇七年,百姓为他立祠堂祭祀。

袁滋患病以后,写下遗命安排后事,前后三年,都有安排。性格宽厚平易,与他交往的人,都自称可见其肝胆,以至家里人都不能察见他的喜怒。

居处简陋衣食俭朴。

6.新唐书 列传第七十六 袁滋的翻译..

袁滋字德深,是蔡州朗山人。

他努力学习,知识广博。年轻时依附道州刺史元结,他读书能理解其中的旨意。

被作为处士推荐,担任詹事府司直。有一次,他的下属官员入狱,他查实了那人的冤情。

后袁被推荐为侍御史。刑部、大理给人定罪,有失公平,害怕袁滋严守法令上报,通过权势来请求,袁滋最终没向上报告。

韦皋开始招抚西南少数民族,德宗下令挑选郎官前往抚慰晓谕,其他人都害怕去,惟独袁不辞荒远,德宗当场嘉奖他,提升他为祠部郎中,兼御史大夫,赐给他金紫衣,持节充任使臣。一年多才回来,又出使有指,提升为谏议大夫。

不久又授官尚书右丞,主管吏部的辁选事宜。他要求出京任职,担任华州刺史。

他为政清廉宽简,从其他地方流散到他管辖境内的百姓,他都给地方让他们居住,并把那聚居的地方起名为义合里。然而他专以慈惠为行事的根本,不设束缚人的条款,人们都很敬重仰慕他。

百姓有过失犯法的,他都放过不予处罚。抓到小偷,有时同情他们窘迫,拿钱来赔偿他们的损失。

后被征召任左金吾大将军,派杨于陵代替他。袁滋离开时,年纪大的人拦道,不让袁走,于陵派人告示大家说:“我不敢改变袁公的政令。”

人们都纷纷跪拜,才让他离去,百姓没有不流泪的。

7.新唐书 列传第七十六 袁滋的翻译..

袁滋,字德深,蔡州朗山人,是陈朝侍中袁宪的后代。

博学强记,少年时跟随道州刺史元结,读书自能领悟其义,元结很器重他。后来客居荆、郢之间,开始担任学庐讲授。

建中初年,黜陟使赵赞把他推荐到朝廷,以未士的士人身份举用,授任试校书郎。多次徵用在张伯仪、何士干幕府中,进任詹事府司直。

部中官员因盗窃金宝下狱,袁滋为他伸冤,御史中丞韦贞伯听说这件事,上表举荐他为侍御史。刑部、大理寺复审罪人,失去公道,畏惧袁滋守法,藉助有权有势者请托,袁滋最终没能签署批准。

升任工部员外郎。 韦皋最初招抚西南夷,南诏异牟寻内附。

德宗挑选可以前去抚慰的郎官,大家都畏惧远行,而袁滋没有推辞,皇帝赞扬了他。升任祠部郎中,兼御史中丞,赐金紫,持节前去。

过了一年回来,出使符合皇帝心意,进升谏议大夫。升任尚书右丞,主持吏部选举。

后请求外任,为华州刺史。政绩清廉俭约,凡有流民来到他所管辖的州中,他都供给土地让他们住下来,人们称他所在的里巷为义合。

他则一味以慈惠为本,从不设立纲纪,百姓敬爱归心。有犯法的,时常在法外宽免。

抓住盗贼,有时又怜悯他贫穷,拿出钱财为他偿还给丢失东西的人家。召入朝任左金吾卫大将军,任命杨於陵接替他。

袁滋离任时,老人挡路以致无法离开,杨於陵派人通告说:“我不敢更改袁公的政治。”人们都围住他跪拜,然后才离去,人人流泪。

宪宗监国,进任中书侍郎、同中书门下平章事。刘辟造反,下诏命袁滋任剑南两川、山南西道安抚大使,走到半路,又改任检校吏部尚书、平章事任剑南东、西川节度使。

此时,贼势正强,又因袁滋的哥哥袁峰在蜀被叛贼刘辟劫持,袁滋害怕不能保全兄长,很长时间不进兵,贬为吉州刺史。不久,改任义成节度使。

滑州,是用兵之地,东有淄青,北连魏博,袁滋严密戒备又广施诚信,一意怀柔。李师道、田季安畏服他。

居镇七年,百姓为他立祠堂祭祀。任命为户部尚书召回,改授检校兵部尚书,授任山南东道节度使,升任荆南节度使。

吴元济造反,袁滋说蔡州军队强劲,上下同心,不是一朝一夕可以用计攻下的,应广泛施用策略,离散敌心。一直按兵三年,朝廷徵发物资更加困难,下诏取出宫中钱财接济。

袁滋猜度天子也应厌战了,亲自奉表入朝,打算建议停罢淮西军事,途中听说萧侥、钱徽都因建议停战获罪被贬官,袁滋又改变原议,再次说出师必胜,以顺从天子心意,於是得以派回。不久高霞寓兵败,皇上想用恩惠与诚信解决叛贼问题,而想到袁滋曾经建议这样,就授任他为彰义节度使,暂治唐州。

又因袁滋是儒生,授任阳旻为唐州刺史,统领军队。袁滋先世坟墓都在蔡州,吴少阳时常为他修墓,禁止放牧,其他袁姓子弟多任用为高官,给予官俸。

袁滋到达治所,撤除侦察人员,与吴元济通好。叛贼围困新兴,袁滋卑言劝解,叛贼因此轻视袁滋,不做防备。

当时皇帝不断督催进兵催得很急,而袁滋到任六个月,因没有战功贬为抚州刺史。不久,升任湖南观察使。

多次进封为淮阳郡公。去世,时年七十岁,追赠太子少保。

袁滋患病以后,写下遗命安排后事,前后三年,都有安排。性格宽厚平易,与他交往的人,都自称可见其肝胆,以至家里人都不能察见他的喜怒。

居处简陋衣食俭朴。