修竹赋整片文言文翻译(赵孟覜修竹赋翻译)

1.赵孟覜修竹赋翻译

猗猗修竹,不卉不蔓,非草非木。操挺特以高世,姿潇洒以拔俗。叶深翠羽,干森碧玉。孤生太山之阿,千亩渭川之曲。来清飙于远岑,娱佳人于空谷。观夫临曲槛,俯清池。色浸云漠,影动涟漪。苍云夏集,绿雾朝霏。萧萧雨沐,袅袅风披。露鹤长啸,秋蝉独嘶。金石间作,笙竽杂吹。

若乃良夜明月,穷冬积雪,扫石上之阴,听林间之折。意参太古,声沉寥泬。耳目为之开涤,神情以之怡悦。盖其媲秀碧梧,托友青松。蒲柳渐弱,桃李羞容。歌籊籊于卫女,咏《淇奥》于国风。故于猷吟啸于其下,仲宣息宴乎其中。七贤同调,六逸齐踪,良有以也。又况鸣嶰谷之凤,化葛陂之龙者哉!至于虚其心,实其节,贯四时而不改柯易叶,则吾以是观君子之德。

译文:

拓跋猗猗修竹,不卉不蔓延,非草不是木头。曹操挺拔以高社会,风姿潇洒来拔俗。叶深绿色羽毛,干森林碧玉。我生泰山的阿,千亩渭川的曲。来清风在远处岑,娱乐在空谷佳人。观察到曲槛,在清池。颜色逐渐说沙漠,影动涟漪。苍云夏集,绿雾朝消散。萧萧细雨沐浴,袅袅风披。露鹤长啸,秋蝉独嘶。金属间作,吹笙竽杂。

如果是个好夜晚明月,到冬季积雪,扫石上的阴,听林之间的折。意参太古代,声音深沉地汰。人们为他开朗,神以的愉悦心情。因为它媲美秀碧梧,托朋友青松。蒲柳逐渐削弱,桃李羞涩的表情。歌籊籊在卫女,咏《淇水岸》于国风。所以在酞吟啸在下面,王粲休息宴饮在其中。七贤与调整,六逸当然,确实是有原因的。更何况在嶰谷的凤凰,化葛陂的龙的呢!至于他的心空虚,实际上这节,贯穿四时不改换它的枝叶,那么,我来这看君子的德行。

希望对你有帮助

2.赵孟覜修竹赋翻译

猗猗修竹,不卉不蔓,非草非木。

操挺特以高世,姿潇洒以拔俗。叶深翠羽,干森碧玉。

孤生太山之阿,千亩渭川之曲。来清飙于远岑,娱佳人于空谷。

观夫临曲槛,俯清池。色浸云漠,影动涟漪。

苍云夏集,绿雾朝霏。萧萧雨沐,袅袅风披。

露鹤长啸,秋蝉独嘶。金石间作,笙竽杂吹。

若乃良夜明月,穷冬积雪,扫石上之阴,听林间之折。意参太古,声沉寥泬。

耳目为之开涤,神情以之怡悦。盖其媲秀碧梧,托友青松。

蒲柳渐弱,桃李羞容。歌籊籊于卫女,咏《淇奥》于国风。

故于猷吟啸于其下,仲宣息宴乎其中。七贤同调,六逸齐踪,良有以也。

又况鸣嶰谷之凤,化葛陂之龙者哉!至于虚其心,实其节,贯四时而不改柯易叶,则吾以是观君子之德。 译文: 拓跋猗猗修竹,不卉不蔓延,非草不是木头。

曹操挺拔以高社会,风姿潇洒来拔俗。叶深绿色羽毛,干森林碧玉。

我生泰山的阿,千亩渭川的曲。来清风在远处岑,娱乐在空谷佳人。

观察到曲槛,在清池。颜色逐渐说沙漠,影动涟漪。

苍云夏集,绿雾朝消散。萧萧细雨沐浴,袅袅风披。

露鹤长啸,秋蝉独嘶。金属间作,吹笙竽杂。

如果是个好夜晚明月,到冬季积雪,扫石上的阴,听林之间的折。意参太古代,声音深沉地汰。

人们为他开朗,神以的愉悦心情。因为它媲美秀碧梧,托朋友青松。

蒲柳逐渐削弱,桃李羞涩的表情。歌籊籊在卫女,咏《淇水岸》于国风。

所以在酞吟啸在下面,王粲休息宴饮在其中。七贤与调整,六逸当然,确实是有原因的。

更何况在嶰谷的凤凰,化葛陂的龙的呢!至于他的心空虚,实际上这节,贯穿四时不改换它的枝叶,那么,我来这看君子的德行。希望对你有帮助。

3.帮我翻译个文言文,明天要交三间茅屋,十里春风,窗里幽兰,窗外修

您好!很高兴回答您的问题: 翻译如下: 三间茅屋,十里春风,从窗里遥望山上幽竹,此是何等雅趣之事,能有如此享受的人,自己却不懂得,真是令人遗憾。

而那些懵懵懂懂,胸无点墨的人,身处如此情景,他们更是不懂乐在何处。 只有那些劳苦之人,忽然有10几天的闲暇时光,才会关上柴门,扫净小路,面对芬芳的兰花,品着苦茶,有时微风细雨,滋润着篱笆和小路。

没有烦人的俗事,面对知心的好友,为有这样难得的闲适的日子而感叹。 所以我画兰花竹子石头,是用来慰劳那些劳苦的人民,而不是供那些贪图享受的人享用。

主要内容:俗客不来,良朋辄至,亦适适然自惊为此日之难得也:没有那些俗气的客人,只有几位知己好友到访,于是内心无比欢喜,不禁惊叹这样的日子真是难得啊。 2。

翻译加括号的字 (绝)不知乐在何处-------------更 用以(慰)天下之劳人-----------慰劳 3。谈谈郑版桥和陶渊明在性格上相司的地方 都很孤高傲岸,有着不为五斗米折腰的精神 穷则独善其身,注意修养自身的品德气质 有着隐士的气息吧。

呵呵 回答完毕,望您满意,祝你愉快!~ 。

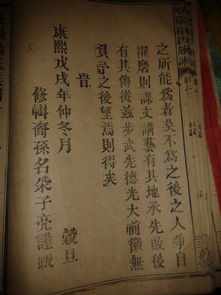

4.修竹篇序的原文谁知道啊

【原文】东方公足下:文章道弊五百年矣。汉、魏风骨,晋、宋莫传,然而文献有可征者。仆尝暇时观齐、梁间诗,彩丽竞繁,而兴寄都绝,每以永叹。思古人,常恐逶迤颓靡,风雅不作,以耿耿也。一昨于解三处,见明公《咏孤桐篇》,骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声。遂用,发挥幽郁。不图正始之音复睹于兹,可使建安作者相视而笑。解君云:“张茂先、何敬祖,东方生与其比肩。”仆以为知言也。故感叹雅制,作《修竹诗》一首,当有知音以传示之。

【译文】东方公足下:文章的衰弊,已经有五百年了,汉魏时期刚健苍凉精要劲健的风骨传统,晋宋时期已经没能流传下来了,然而在流传下来的文献中还是可以找到证明的。我闲暇的时候曾经浏览齐梁间的诗歌,觉得那时的诗歌创作都过分追求华丽的词采,而缺乏内在的比兴寄托,总是长叹不已。追思古人(诗歌的“风骨”和“兴寄”),常常担心浮艳绮靡文风沿袭不断,而风雅的传统不能振作,因此总是耿耿于怀。昨日在解三处拜读了您的《咏孤桐篇》,真是感到大作透出一种端直飞动的风骨,声情抑扬起伏,语言鲜明精练,音韵铿锵动听。于是心胸为之一洗,耳目为之一新,抒发胸中的郁闷之气,涤荡了心中的沉闷之感。没想到又在您的大作中看到了“正始之音”,这真可以使建安诗人们发出会心的笑意。解君说:“东方先生可以和晋代的张华、何劭相比美。”我认为这是真知灼见之言。所以我叹服您的风雅大作,写了这首《修竹诗》,应当有知音之人传布欣赏它。

5.带有“竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉

[原文〕 竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具之焉。

自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急其从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。

[译文] 竹子开始生出时,只是一寸高的萌芽而已,但节、叶都具备了。从蝉破壳而出、蛇长出鳞一样的状态,直至象剑拔出鞘一样长到八丈高,都是一生长就有的。

如今画竹的人都是一节节地画它,一叶叶地堆积它,这样哪里还会有完整的、活生生的竹子呢?所以画竹必定要心里先有完整的竹子形象,拿起笔来仔细看去,就看到了他所想画的竹子,急速起身跟住它,动手作画,一气呵成,以追上他所见到的,如兔子跃起奔跑、隼俯冲下搏,稍一放松就消失了 竹(其二) 江馆清秋晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疎枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。

其实胸中有竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。

总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。独画云乎哉![译文] 竹(其二) 秋天在江馆时早起欣赏竹子,清晨的烟氲、旭日之影、露水蒸气等,都浮动在零散的竹枝与茂密的竹业当中。

欣赏如此美景,心胸不由得兴起强烈想要作画的灵感。其实心里面想画出来的竹子,并不是眼睛里面所看到的竹子,所以当磨好墨、展开纸,刚准备好要下笔,画出来的总是忽然有所改变,并不跟想像好的一样,因为用手画出来的竹子,也不是心里面想画的竹子。

总而言之,想像的意境永远超越下笔所画的情像,这是不变的法则。表现在固定格式画法之外的意趣神韵,是一种超脱俗世所能领悟的化外机度,只有在画的世界才有这样子的表现哪!原文 馀家有茅屋二间。

南面种竹。夏日新篁初放,绿荫照人。

置一小榻其中,甚凉适也。秋冬之季,取围屏骨子断去两头,横安以为窗棂,用匀薄洁白之纸糊之。

风和日暖,冻蝇触窗纸上,冬冬作小鼓声。于时一片竹影凌乱。

岂非天然图画乎?凡吾画竹,无所师承,多得于纸窗、粉壁、日光、月影中耳。 江馆清秋,晨起看竹、烟光、日影、雾气,皆浮动于疏技密叶之间。

胸中勃勃,遂有画意。其实,胸中之竹,并不是眼中之竹也。

因而磨墨、展纸、落笔、倏作变相,手中之竹,又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也。

趣在法外者,化机也。独画云乎哉! 文与可画竹,胸有成竹;郑板桥画竹,胸无成竹。

浓淡疏密,短长肥瘦,随手写去,自尔成局,其神理具足也。藐兹后学,何敢妄拟前贤?然有成竹无成竹,其实只是一个道理。

[编辑]译文 我家有茅草房两间,南西都种着竹子。到了夏天,新竹枝叶刚刚伸展开来,绿树成荫,光色照人,放一张床在竹林中,十分凉爽舒适。

到了秋冬交替之时,把屏风的骨架拿出来,截去两头,横着安放就成为窗格,然后用均匀洁白的薄纸把它糊起来。待到风和日暖,冻得半僵的苍蝇又飞动起来,撞到窗纸上,咚咚咚地发出敲击小鼓的声音。

这时,窗纸上一片零乱的竹影,难道不是一派天然的图画吗?我所画的竹子,都没有老师的传承,多数是得之于纸窗、粉壁、日光、月影之中啊。 在江边的私塾教书,每逢清秋,早晨常起来观察竹子。

这时,烟光、日影、露气,都在疏枝密叶之间飘浮流动。于是,胸中情致勃动,就有了作画的意念。

其实,这时在脑海里映现的竹子,已经不是眼睛所看到的竹子了,于是赶快取砚磨墨,展开画纸,乘兴落笔,尽情挥毫,迅即呵成一幅幅图画。这时,笔下所画出来的竹子又不是脑海里映现的竹子了。

总之,意念产生在落笔之前,这是无可置疑的法则;但情趣流溢在法则之外,则全凭个人的运化之功了。难道仅仅作画是这样吗? 我种了几十盆兰花,到了春天将尽的时候,都显出萎靡凋零、仿佛思念故乡的样子。

因而将它们移植到假山石之间,在山的北面,石头的空隙中,既能够躲避烈日,又接近干爽之地,正对着我的堂屋,观赏起来也没有碍眼之处。第二年,忽然生发出数十枚新枝,挺拔直上,香味坚实、厚重而悠远。

又一年,长得更加茂盛。由此我体悟到:万物均有自己的本性。

于是就写诗赠送给兰花,诗曰:“兰花本是山中草,还向山中种此花。尘世纷纷植盆盎,(盎:情趣洋溢)不如留与伴烟霞。”

又曰:“山中兰草乱如蓬,叶暖花酣气候浓。山谷送香非不远,哪能送到俗尘中?”这不过是假山罢了,尚且如此,何况是真山呢!我画的这幅兰画,它的花都超出在叶子的上面,而且十分肥壮而强劲,这是由于它是山中的兰花而不是盆中的兰花啊。

6.陈子昂 修竹篇序全文

与东方左史虬修竹篇序

[唐]陈子昂

东方公足下:文章道弊五百年矣。汉魏风骨,晋宋莫传,然而文献有可征者。仆尝暇时观齐梁间诗,彩丽竞繁,而兴寄都绝,每以永叹。思古人常恐逶迤颓靡,风雅不作,以耿耿也。

一昨于解三处见明公《咏孤桐篇》,骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声。遂用洗心饰视,发挥幽郁。不图正始之音,复睹于兹,可使建安作者相视而笑。解君云:“张茂先、何敬祖,东方生与其比肩。”仆亦以为知言也。故感叹雅制,作《修竹诗》一篇,当有知音以传示之。

7.准确翻译古文陈子昂的《修竹篇序》

唐代陈子昂的《修竹篇序》的翻译如下文: 东方公足下:诗歌(的光荣优良传统)已经衰弊/中断五百年了。

(指从西晋至唐初)。汉魏时期优秀的风骨传统,晋宋(指南朝宋)虽然没能流传下来,但是在现存的文献中有可以找到证明。

我闲暇的时候曾经欣赏齐梁的诗歌,(我觉得当时的创作)过分追求词采的华丽 ,而缺乏内在的比兴寄托(非常的空洞),每每感慨万千。 回想古人,常常担心浮艳绮靡(的文风充斥文坛),而风雅之风就此沉寂下去,因此心中很是不安。

自从昨天在解三家里欣赏了您的《咏孤桐》诗,(深深地感到诗中透露出一种)端直飞动的风骨美,诗歌的音节随感情的波澜起伏而不断波澜起伏,诗歌写得十分格调明朗,节奏铿锵有力。 于是乎心目为之一新,消除了那种沉闷和抑郁之感。

(我)没想到(又从您的诗作)感受到了建安风骨、正始之音,(想必这)也可以令建安时代的作者相视而笑(感到欣慰)。解三先生说:“您可以与晋代的张华、何劭相比肩”,我也认为这是知音的话。

所以感叹于雅制(的复兴),写了这首《修竹诗》,自然期待献给知音之人欣赏。 原文: 东方公足下:文章道弊五百年矣。

汉魏风骨,晋宋莫传,然而文献有可征者。仆尝暇时观齐、梁间诗,彩丽竞繁,而兴寄都绝,每以永叹。

思古人,常恐逶迤颓靡,风雅不作,以耿耿也。一昨于解三处,见明公《咏孤桐篇》,骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声。

遂用洗心饰视,发挥幽郁。不图正始之音复睹于兹,可使建安作者相视而笑。

解君云:“张茂先、何敬祖,东方生与其比肩。”仆亦以为知言也。

故感叹雅制,作《修竹诗》一首,当有知音以传示之。 《修竹篇序》后面的古诗: 龙种生南岳,孤翠郁亭亭。

峰岭上崇崒,烟雨下微冥。 夜闻鼯鼠叫,昼聒泉壑声。

春风正淡荡,白露已清泠。 哀响激金奏,密色滋玉英。

岁寒霜雪苦,含彩独青青。 岂不厌凝冽,羞比春木荣。

春木有荣歇,此节无凋零。 始愿与金石,终古保坚贞。

不意伶伦子,吹之学凤鸣。 遂偶云和瑟,张乐奏天庭。

妙曲方千变,箫韶亦九成。 信蒙雕斫美,常愿事仙灵。

驱驰翠虬驾,伊郁紫鸾笙。 结交嬴台女,吟弄升天行。

携手登白日,远游戏赤城。 低昂玄鹤舞,断续彩云生。

永随众仙去,三山游玉京。 译文: 龙种生长在南岳衡山,孤傲的翠竹茂盛高耸。

上面是峰岭高峻挺拔,下面有烟雨幽暗朦胧。 夜里听到飞鼠的叫唤,白天乱耳有山泉淙淙。

春日和风正舒缓荡漾,洁白露水已清凉晶莹。 哀厉声响如击钟鸣奏,深密色泽被霜雪滋润。

岁寒天冷草木苦霜雪,修竹的光彩犹自青青。 难道不饱尝凝冻凛冽?羞与春天的树木争荣。

春天的树木有盛有衰,它的节梗却从不凋零。 初衷本愿与金石同类,永远保持本性的坚贞。

没曾想会有伶伦先生,吹奏它学那凤凰之声。 于是与云和之瑟配合,设乐合奏在九天之庭。

美妙乐曲正千变万化,箫韶一曲也九奏而终。 确实靠的是雕刻的精美,愿意经常地侍奉仙灵。

驱驰着青龙车驾驰骋,紫鸾笙抒发幽怨愤懑。 跟嬴台仙女结识交往,升天行一曲共奏齐吟。

手拉手儿直登上太阳,远游嬉戏又同到赤城。 乐声中玄鹤翩翩起舞,五彩云断续弥布天空。

永远地追随众仙而去,游历三山到仙都玉京。