宋濂传节选文言文翻译(明史·宋濂传全文翻译翻译)

1.明史·宋濂传全文翻译翻译

宋濂曾经与客人饮酒,皇帝暗中(秘密)派人去侦探察看。第二天,皇帝问宋濂昨天饮酒没有?座中的来客是谁?吃了什么东西?宋濂全部拿事实回答。皇帝笑着说:“确实如此,你没欺骗我。”皇帝秘密地召见(宋濂)询问起大臣们的好坏,宋濂只举岀那些好的大臣说说。皇帝问他原因,宋濂回答道:“我只和好的大臣交朋友,所以我了解他们;

那些不好的,(我不和他们交往,所以)不了解他们。”这时主事茹太素上奏章万余字。皇帝大怒,询问朝中的臣子。有人指着茹太素的奏章说:“这里不敬,这里的批评不合法制。”(皇帝)问宋濂,回答说:“他只是对陛下尽忠罢了,陛下正广开言路,没有可以重责的罪行。”不久皇帝看过茹太素的奏章,发现有值得采纳的内容。就把朝臣都招来斥责,于是口呼宋濂的字说:“(如果)没有景濂,(我)就会错误地怪罪进谏的人。”

原文:

宋濂尝与客饮,帝密使人侦视。翌日,问濂昨饮酒否?坐客为谁?馔何物?濂具以实对。笑曰:“诚然,卿不朕欺。”间问群臣臧否,濂惟举其善者。帝问其故,对曰:“善者与臣友,臣知之;其不善者,不能知也。”

主事茹太素上书万余言。帝怒,问廷臣。或指其书曰“此不敬,此诽谤非法。”问濂,对曰:“彼尽忠于陛下耳,陛下方开言路,恶可深罪。”既而帝览其书,有足采者。悉召廷臣诘责,因呼濂字曰:“微景濂,几误罪言者。"

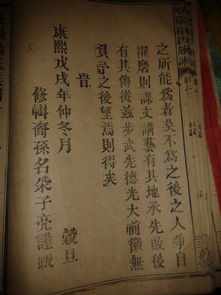

此文出自清朝·张廷玉《明史·宋濂传》

扩展资料

写作背景:

宋濂传是描写宋濂一生的一篇文章,宋濂(1310—1381)字景濂,号潜溪,别号玄真子、玄真道士、玄真遁叟。汉族,浦江人,元末明初文学家,曾被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”,学者称太史公。宋濂与高启、刘基并称为“明初诗文三大家”。

《明史》是二十四史中的最后一部,共三百三十二卷,包括本纪二十四卷,志七十五卷,列传二百二十卷,表十三卷。它是一部纪传体断代史,记载了自明太祖朱元璋洪武元年(公元1368年)至明思宗朱由检崇祯十七年(公元1644年)二百七十六年的历史。

康熙四年(1665年),重开明史馆,因纂修《清世祖实录》而停止。康熙十八年(1679年),以徐元文为监修,开始纂修明史。于乾隆四年(1739年)最后定稿,进呈刊刻。《明史》是我国历史上官修史书中纂修时间最长的一部。如果从清顺治二年(1645年)开设明史馆起,到乾隆四年(1739年)正式由史官向皇帝进呈,前后历时九十四年。假如从康熙十八年(1679年)正式组织班子编写起至呈稿止,为时也有整整六十年之久。

《明史》修纂第一阶段无绩可言的另一方面原因,是史料的缺乏和人力的不足。当时不仅没有力量整理明朝的邸抄和档案,而且在征求图书时,献书者也极少,就连最基本的史料明代历朝实录也不完整,天启朝实录缺少七年以后部分,崇祯朝因亡国而无实录。如此种种,也限制了《明史》修纂工作的进展。

2.《明史.宋濂传》文言文翻译

译文如题: 宋濂, 字景濂, 其祖先是金华潜溪人, 到宋濂这一辈才迁至浦江。

宋濂幼时聪敏, 记忆力强, 就学于闻人梦吉, 精通《五经》, 后又跟随吴莱学习。不久, 又在柳贯、黄氵晋门下游学, 他们两人都极推崇宋濂, 自谓不如他。

元至正年间, 宋濂因举荐授为翰林编修, 但他以父母年老为由坚辞不就, 而到龙门山闭门著书。十余年后, 朱元璋攻取婺州, 召见宋濂。

当时婺州已改为宁越府, 知府王显宗奉命开郡学, 故聘请宋濂及叶仪为《五经》老师。第二年三月, 由于李善长的举荐, 宋濂与刘基、章溢、叶琛一起应征来到应天, 授为江南儒学提举, 奉命讲授太子经, 不久又改撰起居注。

宋濂比刘基大一岁, 两人都起于江南, 皆负重名。刘基雄健豪放, 有奇才之气, 而宋濂则自命为儒者。

刘基在军中出谋划策, 宋濂则以文学之长受到朱元璋的赏识, 随侍朱元璋左右, 作为顾问。太祖曾召宋濂讲解《春秋左氏传》, 宋濂进言道:“《春秋》是孔子褒善贬恶的书, 如能遵行, 则赏罚公正适中, 天下便可平定!”太祖御临端门, 口释黄石公《三略》。

宋濂说:“ 有了《尚书》二《典》、三《谟》, 帝王所需大经大法便已经具备, 但愿能留意而将其讲明。”不久,朝廷论功行赏,宋濂又说“: 得 天下以得人心为本。

如果人心不固, 尽管有许多的玉帛财富, 又有什么用呢?”太祖认为他所说的全都有理。三月, 宋 濂请求返乡探亲, 太祖及太子都对他备加慰劳、赏赐。

宋濂上书谢恩, 并致信太子, 勉励他要孝友敬恭, 进德修业。太祖 看了这封信后十分高兴, 立即传召太子,将信中内容告诉他。

太祖还亲自赐信褒奖, 答复宋濂, 并令太子回信以示回报。 随后宋濂便因父亲去世, 服丧守制, 守丧期满, 即奉诏返京。

洪武二年( 1369 ) , 太祖下诏修《元史》, 宋濂被任命为总裁官。当年八月书成, 宋濂被授为翰林院学士。

第二年二月, 儒士欧阳佑等收集元朝元统年以后的事迹回京, 太祖仍命宋濂等续修《元史》, 六个多月后完成, 太祖赐以金帛。当月, 宋濂因上朝有误被参劾, 降为编修。

四年, 升为国子司业, 因考证孔子礼奏不及时而获罪, 被贬为安远知县, 旋即又被召回, 任礼部主事。第二年升为赞善大夫。

这时, 太祖很留意文治, 征召四方儒士张唯等数十人, 选择其中一些年轻有才者, 提升为编修, 让他们进入宫中文华堂学习, 以宋濂为老师。宋濂担任太子之师十余年, 太子的一言一行, 宋濂都要以礼法来劝导, 使其归于正道; 而有关政教及前代兴亡之事, 宋濂必定会拱手说:“应当是这样, 而不应当是那样。”

每当这时, 皇太子都非常严肃虚心地接受, 而且对宋濂言必称师父。 当太祖剖符封功臣时, 召宋濂前来商议怎样封五等爵位。

宋濂住在大本堂, 通宵达旦, 引鉴汉、唐前例, 择其适用部分奏报皇上。后来当上天屡降甘露时, 太祖又问其中是否意味着有灾异或祥瑞, 宋濂回答说:“天子不是受命于天,而是受命于人, 美德的基础并不是祥瑞,而是仁义。

《春秋》只记灾异, 不书祥瑞,就是这个道理。”太祖的堂侄朱文正被定罪, 宋濂说:“文正固然罪当死, 但请陛下体谅他是你的亲人, 还是把他发配到远方为好。”

太祖到方丘祭祀, 感到心绪不宁, 宋濂从容说道:“养心莫过于寡欲, 能够择善而行, 那么便可以心境清静, 身体平安。”太祖听后连连称赞有道理。

太祖也常向宋濂询问帝王之学, 并问哪些书最值得看, 宋濂推荐《大学衍义》一书, 太祖于是下令把这本书的内容用大字刻在大殿两边廊壁上。不久太祖亲临西廊,众大臣也都在场, 太祖挑出《衍义》中司马迁论黄、老之学中的一段, 让宋濂讲析。

待宋濂讲完, 太祖便说:“ 汉武帝沉溺于方技荒谬之说, 一改汉文帝、景帝节俭之风, 民力既已疲惫, 而汉武帝还要用严刑来加以监督。如果为人之主能以仁义来治理民心, 那么异端邪说就不会传播, 而以学校来治理百姓的话, 祸乱就不会发生, 所以刑罚并不是要优先考虑使用的。”

太祖又问三代国运及封疆大小,宋濂都详细作答, 并说:“ 三代都是以仁义治天下的, 故能国运长久。”朱元璋又问“: 三代以前,人们读什么书呢?”宋濂回答说“: 上古时还没有书籍, 也没有人专门讲习学问, 君主既治理百姓, 也兼教育之责, 自己以身作则, 百姓自然就已接受了教育。”

宋濂曾奉命作诗咏鹰, 要在七步之内完成, 其诗中有“ 自古戒禽荒”之言, 太祖高兴地说:“ 这可是很好的进言啊!”宋濂随事朱元璋, 一向忠诚, 这些都是例子。 六年七月, 宋濂升为侍讲学士, 负责起草诰文, 同修国史, 兼赞善大夫。

受命与詹同、乐韶凤修订日历, 又与吴伯宗等编修宝训。九月, 给散官定官阶职务。

太祖任命宋濂为中顺大夫, 想让他处理政事, 宋濂推辞道:“臣无他长, 只要能就近侍奉皇上就已经很满足了。”太祖对他愈加看重。

洪武八年九月, 宋濂跟随太子及秦、晋、楚、靖江四王到中都讲武。太祖获得地图《濠梁古迹》一卷, 派人送给太子, 并在图外题词, 命宋濂访询, 随处讲解。

太子将地图拿给宋濂看, 宋濂逐一举陈, 随事劝说, 对太子很有规劝告诫作用。 宋濂性情诚恳谨慎, 长期在。

3.(濂性诚谨,官内廷久,未尝讦人过

“他是对陛下尽忠啊,如果有客人在谈话时问起了他禁忌的话题,这不只是君子的风范,再其次就是君子,宋濂答道,他说,惹得朱元璋大发雷霆:“我听说第一等人是圣人:“这份奏章的内容对陛下不尊敬,宋濂就一一照实情回答,从无二心:“说得不错,宋濂只列举那些品行好的人汇报,自始至终言行一致,是不合乎法度的,于是就问大臣们如何处理茹太素,从来没有背地里议论过一个人的短处宋濂的性格比较诚实谨慎,从来不曾说过一句假话。”

朱元璋有时候会把宋濂叫来,表示不愿谈论此事:“要是没有景濂。宋景濂为我工作了十九年,其次叫做贤人,朱元璋浏览了一下这份奏章。

一次他和客人一起饮酒。”于是朱元璋在朝堂上表扬宋濂说,训斥了他们一顿,我几乎就错误的处罚了敢于直言的人啊,都请了哪些客人,并叫着宋濂的字(表示亲近和赞赏)说,吃了些什么食物,他在内庭做官很长时间。第二天。”朱元璋又问宋濂的意见,觉得其中有值得采纳的意见,更可以称作是贤者了。于是朱元璋便把大臣都召集起来,所以我了解他们,是诽谤陛下。”过了一会,有人指着他上的奏章说。他的居室署名叫做“温树”,不可重重的处罚这样敢于直言的大臣,如今陛下刚刚广开言路,高祖朱元璋秘密的派人去侦查他的行动,问他大臣们最近都有哪些功过得失,主事茹太素写了一份一万多字的奏折。”

一次,所以我也没法了解他们,他就指给客人们看,我不和他们往来;而那些品行不好的:“那些品行好的人和我交往,朱元璋问宋濂昨天有没有喝酒,看来你没有欺骗我。朱元璋满意的笑道,从来没有在背后指摘过别人的过错

4.文言文 《明史 宋濂传》(尝与客饮到几误罪言者)

宋濂曾经与客人饮酒,皇帝暗中(秘密)派人去侦探察看。第二天,皇帝问宋濂昨天饮酒没有?座中的来客是谁?饭菜是什么东西?宋濂全部拿事实回答。皇帝笑着说:“确实如此,你不欺骗我。”皇帝间或问起大臣们的好坏,宋濂只举岀那些好的大臣说说。皇帝问他原因,宋濂回答道:“好的大臣和我交朋友,所以我了解他们;那些不好的,(我不和他们交往,所以)不能了解他们。”主事茹太素上奏章一万多字。皇帝大怒,询问朝中的臣子。有人指着茹太素的奏章说:“这里不敬,这里的批评不合法制。”(皇帝)问宋濂,回答说:“他只是对陛下尽忠罢了,陛下正广开言路,怎么能够重责(他)呢?”不久皇帝看茹太素的奏章,有值得采纳的内容。把朝臣都招来斥责,于是口呼宋濂的字说:“(如果)没有景濂,(我)几乎错误地怪罪进谏的人。”