常文言文翻译

1.常文言文是什么意思

意思是:指伦常

一、常的组词:

超常、无常、通常、常数、常务

家常、常温、失常、常人、常住

二、常的笔顺:

扩展资料

一、字源演化:

二、说文解字:

文言版《说文解字》:常,下帬也。从巾,尚声。裳,常或从衣。

白话版《说文解字》:常,下身穿的衣裙。字形采用“巾”作边旁,采用“尚”作声旁。裳,这是“常”的异体字,字形采用“衣”作边旁。

三、相关组词:

1、异常[yì cháng]

不同于寻常。

2、超常[chāo cháng]

超过寻常;超出一般。

3、逾常[yú cháng]

超过寻常。

4、常任[cháng rèn]

属性词。长期担任的。

5、常套[cháng tào]

常用的陈陈相因的办法或格式。

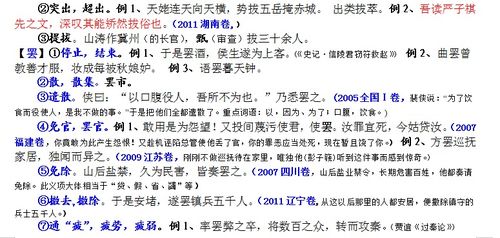

2.常的文言文解释

常 释义 cháng①<形>永久的;固定的。

《师说》:“圣人无~师。”《促织》:“有华阴令,欲媚上官,以一头进,试使斗而才,因责~供。”

②<名>规律;准则。《荀子?天论》:“天行有~,不为尧存,不为桀亡。”

③<形>平常;普通。《马说》:“且欲与~马等不可得,安求其能千里也?”《采草药》:“盖~理也。”

④<名>平日;平时。《张衡传》:“~从容淡静,不好交接俗人。”

⑤<副>经常;常常。《伶官传序》:“夫祸患~积于忽微,而智勇多困于所溺。”

《信陵君窃符救赵》:“赢闻晋鄙之兵符~在王卧内。”⑥<量>长度单位,古代八尺为寻,两寻为常。

《韩非子?五蠹》:“布帛寻~,庸人不释。”⑦通“尝”。

曾;曾经。《史记?留侯世家》:“项伯~杀人,从良匿。”

(良:张良。)【常典】1.常例,正常的法度。

2.经典。【常流】1.长河。

常,通“长”。司马迁《史记?屈原贾生列传》:“宁赴~而葬乎江鱼腹中耳。”

2.河流的正道。《史记?河渠书》:“延道弛兮离~,蛟龙骋兮方远游。”

3.平庸之辈。《晋书?习凿齿传》:“琐琐~,碌碌凡士,焉足以感其方寸哉。”

【常式】1.固定的制度。《管子?君臣下》:“国有~,故法不隐,则下无怨心。”

2.典范;法式;常规。《史记?秦始皇本纪》:“群臣诵功,请刻于石,表垂于~。”

【常侍】经常侍从君主的官员,秦汉有中常侍,魏晋有散骑常侍,隋唐内侍省有内常侍。

3.《常秩传阅读答案附翻译》古诗原文及翻译

作者:常秩传常秩,字夷甫,颍州汝阴人。

举进士不中,屏居里巷,以经术著称。嘉祐中,赐束帛,为颍州教授,除国子直讲,又以为大理评事;治平中,授忠武军节度推官、知长葛县,皆不受。

神宗即位,三使往聘,辞。 熙宁三年,诏郡以礼敦遣,毋听秩辞。

明年,始诣阙。帝曰:“先朝累命,何为不起?”对曰:“先帝亮臣之愚,故得安闾巷。

今陛下严诏趣迫,是以不敢不来,非有所决择去就也。”帝悦,徐问之:“今何道免民于冻馁?”对曰:“法制不立,庶民食侯食,服侯服,此今日大患也。

臣才不适用,愿得辞归。”帝曰:“既来,安得不少留?异日不能用卿,乃当去耳。”

即拜右正言、直集贤院、管干国子监,俄兼直舍人院,迁天章阁侍讲、同修起居注,仍使供谏职。复乞归,改判太常寺。

七年,进宝文阁待制兼侍读,命其子立①校书崇文院。 九年,病不能朝,提举中太一宫、判西京留司御史台。

还颍。十年,卒,年五十九,赠右谏议大夫。

秩平居为学求自得。王回,里中名士也,每见秩与语,辄欿然②自以为不及。

欧阳修、胡宿、吕公著、王陶、沈遘、王安石皆称荐之,翕然名重一时。 初,秩隐居,既不肯仕,世以为必退者也。

后安石为相更法,天下沸腾,以为不便。秩在闾阎,见所下令,独以为是,一召遂起。

在朝廷任谏争,为侍从,低首抑气,无所建明,闻望日损,为时讥笑。秩长于《春秋》,至斥孙复所学为不近人情。

著讲解数十篇,自谓圣人之道,皆在于是。 及安石废《春秋》,遂尽讳其学。

立,始命为天平军推官。秩死,使门人赵冲状其行,云:“自秩与安石去位,天下官吏阴变其法,民受涂炭。

上下循默,败端内萌,莫觉莫悟。秩知其必败。”

绍圣中,蔡卞荐立为秘书省正字、诸王府说书侍讲,请用为崇政殿说书,得召对,又请以为谏官。 卞方与章惇比,曾布欲倾之,乘间为哲宗言立附两人,因暴其行状事,以为诋毁先帝。

帝亟下史院取视,言其不逊,以责惇、卞。惇、卞惧,请贬立,乃黜监永州酒税。

(选自《宋史·常秩传》)【注】①立,指常秩的儿子常立。 ②欿(kǎn)然:谦虚,不自满。

4.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )A.举进士不中,屏居里巷 屏:退隐B.先帝亮臣之愚,故得安闾巷 亮:谅解C.先朝累命,何为不起 累:屡次D.请贬立,乃黜监永州酒税 黜:罢免5.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(3分) ( )A.今陛下严诏趣迫,是以不敢不来南取百越之地,以为桂林、象郡B.异日不能用卿,乃当去耳以其乃华山之阳名之也C.闻望日损,为时讥笑不者,若属皆且为所虏D.秩死,使门人赵冲状其行可以无悔矣,其孰能讥之乎6.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )A.常秩屡次拒绝到朝廷为官,后来之所以改变态度,既是因为皇帝不断催促逼迫,不得不去,也是因为他支持王安石当时的变法运动。 B.常秩认为当时社会有两个主要忧患,一是法令制度还没有制定建立,二是风俗趋向于奢侈靡费,有些普通民众过着王侯一样的生活。

C.常秩做学问强调要有自己的心得体会,他本擅长《春秋》之学,但因觉得王安石废弃《春秋》之学很有道理,就放弃了自己的学说。 D.这篇史传对常秩的叙述较为客观全面,并没有一味褒奖,也讲到他在担任谏官和侍从时恭顺谦让,缺乏建议,被当时的人嘲讽讥笑。

7.把原文中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)(1)熙宁三年,诏郡以礼敦遣,毋听秩辞。

(3分)译文:____________________________________________________________________(2)帝悦,徐问之:“今何道免民于冻馁?”(3分)译文:____________________________________________________________________(3)秩在闾阎,见所下令,独以为是,一召遂起。 (4分)译文:____________________________________________________________________参考答案:4.(3分)D(贬谪;降职。

)5.(3分)C(均表示被动,可译为“被”。A项前者是因果关系连词,可译为“因为”;后者是介词,可译为“把,将”。

B项前者是副词,可译为“才”;后者是表示判断的副词,可译为“是”。D项前者是代词,可译为“他的”;后者是加强反问语气的副词,可译为“难道”。

)6.(3分)C(“觉得王安石废弃《春秋》之学很有道理”,无中生有,强加因果;“放弃了自己的学说”是对“遂尽讳其学”的误解,原意是指“他就完全回避谈论自己的学说”。)7.(10分)(1)(3分)熙宁三年,下诏让郡里以礼相待敦请遣送,不准许常秩推辞。

(“敦遣”也可译为“恭送”,1分;“听”,与《陈情表》“听臣微志”同,1分。语句通顺1分。)

(2)(3分)皇帝很高兴,缓缓地问他:“现在有什么办法能够使得老百姓免于寒冷和饥饿?”(“道”1分;“馁”1分。语句通顺1分。)

(3)(4分)常秩在民间,看到所颁布的法令,却唯独认为是正确的,一有征召就应聘出仕。 (“闾阎”,《滕王阁序》“闾阎扑地”曾有涉及,1分;“是”,1分;“起”也可译为“担任官职”,1分。

语句通顺1分。)【参考译文】常秩,字夷甫,颍州汝阴人。

考进士没有考中,退隐独居在乡里,凭借经术著称于世。 。

4.常同字子正文言文翻译

常同(1090—1150)宋邛州临邛(今四川邛崃)人,字子正,号虚闲居士。

常安民子。政和进士。

宋高宗南渡,召为大宗正丞。绍兴三年(1133)除殿侍御史。

论张浚在陕西丧师失地之罪;又因金使入见,言:“先振国威,则的战常在我;若一意议和,则和战常在彼。”四年,除中书舍人、史馆修撰,重修神宗、哲宗实录。

累官礼部侍郎、御史中丞。七年,以显漠阁直学士知湖州,与秦桧不睦,请祠。

退居海盐十余年卒。著有《虚闲集》、《乌台日记》等,今佚。

常同,字子正,邛州临邛人,绍圣御史安民之子也。登政和八年进士第。

靖康初,除大理司直,以敌难不赴,辟元帅府主管机宜文字,寻除太常博士。高宗南渡,辟浙帅机幕。

建炎四年,诏:“故监察御史常安民、左司谏江公望,抗节刚直,触怒权臣,摈斥至死。今其子孙不能自振,朕甚悯之。”

召同至行在,至则为大宗丞。绍兴元年,乞郡,得柳州。

三年,召还,首论朋党之祸:“自元丰新法之行,始分党与,邪正相攻五十年。章惇唱于绍圣之初,蔡京和于崇宁之后,元祐臣僚,窜逐贬死,上下蔽蒙,豢成夷虏之祸。

今国步艰难,而分朋缔交、背公死党者,固自若也。恩归私门,不知朝廷之尊;重报私怨,宁复公议之顾。

臣以为欲破朋党,先明是非,欲明是非,先辨邪正,则公道开而奸邪息矣。”上曰:“朋党亦难破。”

同对:“朋党之结,盖缘邪正不分,但观其言行之实,察其朋附之私,则邪正分而朋党破矣。”上曰:“君子小人皆有党。”

同又对曰:“君子之党,协心济国;小人之党,挟私害公。为党则同,而所以为党则异。

且如元祐臣僚,中遭谗谤,窜殛流死,而后祸乱成。今在朝之士,犹谓元祐之政不可行,元祐子孙不可用。”

上曰:“闻有此论。”同对以:“祸乱未成,元祐臣僚固不能以自明。

今可谓是非定矣,尚犹如此,盖今日士大夫犹宗京、黼等倾邪不正之论。朋党如此,公论何自而出?愿陛下始终主张善类,勿为小人所惑。”

又奏:“自古禁旅所寄,必参错相制。汉有南北军,周勃用南军入北军以安刘氏,唐李晟亦用神策军以复京师,是其效也。

今国家所仗,惟刘光世、韩世忠、张俊三将之兵耳。陛下且无心腹禁旅,可备缓急,顷者苗、刘之变,亦可鉴矣。”

除殿中侍御史。时韩世忠屯镇江,刘光世屯建康,以私忿欲交兵。

同奏:“光世等不思待遇之恩,而骄狠尚气,无所忌惮,一旦有急,其能相为唇齿乎?望分是非,正国典。昔汉诸侯王有过,犹责师傅,今两军幕属赞画无状,乞先黜责。”

上以章示两军。吕颐浩再相,同论其十事,且曰:“陛下未欲遽罢颐浩者,岂非以其有复辟之功乎?臣谓功出众人,非一颐浩之力。

纵使有功,宰相代天理物,张九龄所谓不以赏功者也。”颐浩罢相。

论知枢密院宣抚川陕张浚丧师失地,遂诏浚福州居住。同与辛炳在台同好恶,上皆重之。

金使李永寿等入见,同言:“先振国威,则和战常在我;若一意议和,则和战常在彼。”上因语及武备曰:“今养兵已二十万。”

同奏:“未闻二十万兵而畏人者也。” 伪齐宿迁令张泽以二千人自拔来归,泗州守徐宗诚纳之,韩世忠以闻。

朝论令世忠却泽等,而械宗诚赴行在。同奏:“敌虽议和,而两界人往来未尝有禁,伪齐尚能置归受馆,立赏以招吾民,今乃却泽,人心自此离矣。

况宗诚起土豪,不用县官财赋,募兵自养,为国障捍,今因受泽而械之,以沮士气,非策也。”诏处来归者于淮南,释宗诚罪。

四年,除起居郎、中书舍人、史馆修撰。先是,同尝上疏论神、哲二史曰:“章惇、蔡京、蔡卞之徒积恶造谤,痛加诬诋,是非颠倒,循致乱危。

在绍圣时,则章惇取王安石《日录》私书改修《神宗实录》;在崇宁后,则蔡京尽焚毁《时政记》、《日历》,以私意修定《哲宗实录》。其间所载,悉出一时奸人之论,不可信于后世。

恭惟宣仁保佑之德,岂容异辞,而蔡确贪天之功,以为己力,厚诬圣后,收恩私门。陛下即位之初,尝下诏明宣仁安社稷大功,令国史院摭实刊修,又复悠悠。

望精择史官,先修《哲宗实录》,候书成,取《神宗朱墨史》考证修定,庶毁誉是非皆得其实。”上深嘉纳。

至是,命同修撰,且谕之曰:“是除以卿家世传闻多得事实故也。”一日奏事,上愀然曰:“向昭慈尝言,宣仁有保佑大功,哲宗自能言之,正为宫中有不得志于宣仁者,因生诬谤。

欲辨白其事,须重修《实录》,具以保立劳效,昭示来世,此朕选卿意也。”同乞以所得圣语宣付史馆,仍记于《实录》卷末。

张俊乞复其田产税役,令一卒持书瑞昌,而凌悖其令郭彦参,彦参系之狱。后诉于朝,命罢彦参,同并封还二命。

俄除集英殿修撰、知衢州,以疾辞,除徽猷阁待制、提举江州太平观。七年秋,以礼部侍郎召还。

未数日,除御史中丞。车驾自建康回临安,同奏:“旋跸之初,去淮益远,宜遣重臣出按两淮,询人情利病,察官吏侵扰,纵民耕垦,勿收租税。

数年之后,田野加辟,百姓足而国亦足矣。”乃遣枢密使王庶视师,同乞以此奏付庶,询究罢行。

又言:“江浙困于月桩钱,民不聊生。”上为减数千缗。

又言:“吴 玠屯师兴、利,而西川人力已困。玠顷年尝讲屯田,愿闻其积谷几何,减馈运几何,赵开、。

5.土人之常文言文译文

原文

殷仲堪既为荆州,值水俭,食常五碗盘,外无余肴,饭粒脱落盘席间,辄拾以啖之。虽欲率物,亦缘其性真素。每语子弟云:“勿以我受任方州,云我豁平昔时意,今吾处之不易。贫者,士之常,焉得登枝而损其本!尔曹其存之。”

注释

水俭:因洪涝而庄稼歉收。

五碗盘:每套有一个圆形托盘及盛放于其中的五只小碗组成。

率物:为人表率。物,人。

豁:抛弃。

易:改变。

译文

殷仲堪做荆州刺史,上任时正赶上水涝歉收,每餐吃五碗菜,再没有别的佳肴,饭粒掉在餐桌上,总要捡起来吃掉。这样做虽然是有心为人表率,却也是由于生性朴素。他常常对子弟们说:“不要因为我出任一州长官,就认为我会把平素的意愿操守丢弃。如今,我处在这个位置上很不容易。清贫是读书人的本分,怎么能够登上高枝就抛弃它的根本呢!你们要记住这个道理。”

6.习以为常 文言文翻译(要原文,译文和重点字词的解释) 要快

清代文学家刘蓉年少时在养晦堂西侧一间屋子里读书。

他专心致志,遇到不懂地方就仰头思索,想不出答案便在屋内踱来踱去。 这屋有处洼坑,每经过,刘蓉总要被绊一下。

起初,他感到很别扭,时间一长也习惯了,再走那里就同走平地一样安稳。 刘蓉父亲发现这屋地面的洼坑,笑着对刘蓉说:“你连一间屋子都不能治理,还能治理国家么?”随后叫仆童将洼坑填平。

父亲走后,刘蓉读书思索问题又在屋里踱起步来,走到原来洼坑处,感觉地面突然凸起一块,他心里一惊,低头看,地面却是平平整整,他别扭地走了许多天才渐渐习惯起来。 刘蓉不禁感慨道:“习之中心甚矣哉!……故君子之学,贵乎慎始。”

(意思是说:一个人学习时,初始阶段的习惯非常重要,君子求学,贵在慎重地对待开始阶段的习惯养成。)。