附丽文言文(后辈务进,多附丽之”怎样翻译)

1.后辈务进,多附丽之”怎样翻译

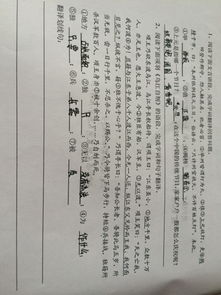

贞元末, 王叔文于东宫用事,后辈务进,多附丽之 .禹锡尤为叔文知奖,以宰相器待之.顺宗即位,久疾不任政事,禁中文诰,皆出于叔文.引禹锡及柳宗元入禁中,与之图议,言无不从.转屯田员外郎、判度支盐铁案,兼崇陵使判官. 叔文败,坐贬连州刺史.在道,贬朗州司马.地居西南夷,士风僻陋,举目殊俗,无可与言者.禹锡在朗州十年,唯以文章吟咏,陶冶情性.蛮俗好巫,每淫祠鼓舞,必歌俚辞.禹锡或从事于其间,乃依骚人之作,为新辞以教巫祝.故武陵溪洞间夷歌,率多禹锡之辞也. 元和十年,自武陵召还,宰相复欲置之郎署.时禹锡作《游玄都观咏看花君子诗》,语涉讥刺,执政不悦,复出为播州刺史.诏下,御史中丞裴度奏曰:“刘禹锡有母,年八十余.今播州西南极远,猿狖所居,人迹罕至.禹锡诚合得罪,然其老母必去不得,则与此子为死别,臣恐伤陛下孝理之风.伏请屈法,稍移近处.”宪宗曰:“ 夫为人子,每事尤须谨慎,常恐贻亲之忧 .今禹锡所坐,更合重于他人,卿岂可以此论之?”度无以对.良久,帝改容而言曰:“朕所言,是责人子之事,然终不欲伤其所亲之心.”乃改授连州刺史.去京师又十余年.连刺数郡。

2.文言文旧唐书.刘禹锡传刘禹锡在朗州是有什么成就?顺便帮我翻译 叔

刘禹锡字梦得,彭城人。

祖云,父溆,仕历州县令佐,世以儒学称。禹锡贞元九年擢进士第,又登宏辞科。

禹锡精於古文,善五言诗,今体文章复多才丽。从事淮南节度使杜佑幕,典记室,尤加礼异。

从佑入朝,为监察御史。与吏部郎中韦执谊相善。

贞元末,王叔文於东宫用事,后辈务进,多附丽之,禹锡尤为叔文知奖,以宰相器待之。 顺宗即位,久疾不任政事,禁中文诰,皆出於叔文,引禹锡及柳宗元入禁中,与之图议,言无不从。

转屯田员外郎、判度支盐铁案,兼崇陵使判官。颇怙威权,中伤端士。

宗元素不悦武元衡,时武元衡为御史中丞,乃左授右庶子。侍御史窦羣奏禹锡挟邪乱政,不宜在朝,羣即日罢官。

韩皐凭籍贵门,不附叔文党,出为湖南观察史。既任喜怒凌人,京师人士不敢指名,道路以目,时号二王、刘、柳。

叔文败,坐贬连州刺史,在道,贬朗州司马。地居西南夷,土风僻陋,举目殊俗,无可与言者。

禹锡在朗州十年,唯以文章吟咏,陶冶性情。 蛮俗好巫,每淫词鼓舞,必歌俚辞。

禹锡或从事於其间,乃依骚人之作,为新辞以教巫祝。故武陵豀洞间夷歌,率多禹锡之辞也。

初禹锡、宗元等八人犯众怒,宪宗亦怒,故再贬。制有“逢恩不原”之令。

然执政惜其才,欲洗涤痕累,渐序用之。会程异复掌转运,有诏以韩皐及禹锡等为远郡刺史。

属武元衡在中书,谏官十余人论列,言不可复用而止。禹锡积岁在湘、沣间,郁悒不怡,因读《张九龄文集》,乃叙其意曰:“世称曲江为相,建言放臣不宜於善地,多徙五豀不毛之地。

今读其文集,自内职牧始安,有瘴疠之叹,自退守相荆州,有拘囚之思。 托讽禽鸟,寄辞草树,鬰然与骚人同风。

嗟夫,身出於遐陬,一失意而不能堪,矧华人士族,而必致丑地,然后快意哉!议者以曲江为良臣,识胡雏有反相,羞与凡器同列,密启廷诤,虽古哲人不及,然燕翼无似,终为馁魂。岂忮心失恕,阴谪最大,虽二美莫赎耶?不然,何袁公一言明楚狱而钟祉四叶。

以是相较,神可诬乎?”元和十年,自武陵召还,宰相复欲置之郎署。时禹锡作《游玄都观咏看花君子诗》,语涉讥刺,执政不悦,复出为播州刺史。

诏下,御史中丞裴度奏曰:“刘禹锡有母,年八十余。今播州西南极远,猿狖所居,人迹罕至。

禹锡诚合得罪,然其老母必去不得,则与此子为死别,臣恐伤陛下孝理之风。 伏请屈法,稍移近处。”

宪宗曰:“夫为人子,每事尤须谨慎,常恐贻亲之忧。今禹锡所坐,更合重於他人,卿岂可以此论之?”度无以对。

良久,帝改容而言曰:“朕所言,是责人子之事,然终不欲伤其所亲之心。”乃改授连州刺史。

去京师又十余年,连刺数郡。大和二年,自和州刺史徵还,拜主客郎中。

禹锡衔前事未已,复作《游玄都观诗序》曰:“予贞元二十一年为尚书屯田员外郎,时此观中未有花木,是岁出牧连州,寻贬朗州司马。居十年,召还京师,人人皆言有道士手植红桃满观,如烁晨霞,遂有诗以志一时之事。

旋又出牧,于今十有四年,得为主客郎中。重游兹观,荡然无复一树,唯兔葵燕麦,动摇於春风,因再题二十八字,以俟后游。

”其前篇有“玄都观里桃千树,总是刘郎去后栽”之句,后篇有“种桃道士今何在,前度刘郎又到来”之句,人嘉其才而薄其行。禹锡甚怒武元衡、李逢吉,而裴度稍知之。

大和中,度在中书,欲令知制诰,执政又闻《诗序》,滋不悦,累转礼部郎中、集贤院学士。度罢知政事,禹锡求分司东都。

终以恃才褊心,不得久处朝列。六月,授苏州刺史,就赐金紫。

秩满入朝,授汝州刺史,迁太子宾客,分司东都。禹锡晚年与少傅白居易友善,诗笔文章,时无在其右者。

常与禹锡唱和往来,因集其诗而序之曰:“彭城刘梦德,诗豪者也。其锋森然,少敢当者。

予不量力,往往犯之。夫合应者声同,交争者力敌。

一往一复,欲罢不能。由是每制一篇,先於视草,视竟则兴作,兴作则文成。

一二年来,日寻笔砚,同和赠答,不觉滋多。大和三年春以前,纸墨所存者,凡一百三十八首。

其余乘兴仗醉,率然口号者不在此数。因命小侄龟儿编录,勒成两轴。

仍写二本,一付龟儿,一授梦得小男仑郎,各令收藏,附两家文集。予顷与元微之唱和颇多,或在人口。

尝戏微之云:‘仆与足下二十年来为文友诗敌,幸也,亦不幸也。吟咏情性,播扬名声,其适遗形,其乐忘老,幸也。

然江南士女语才子者,多云元、白,以字之故,使仆不得独步於吴、越间,此亦不幸也。 今垂老复遇梦得,非重不幸耶?’梦得梦得,文之神妙,莫先於诗。

若妙与神,则吾岂敢?如梦得‘雪里高山头白早,海中仙果子生迟’,‘沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春’之句之类,真谓神妙矣。在在处处,应有灵物护持,岂止两家子弟秘藏而已!”其为名流许与如此。

梦得尝为《西塞怀古》、《金陵五题》等诗,江南文士称为佳作,虽名位不达,公卿大僚多与之交。开成初,复为太子宾客分司,俄授同州刺史。

秩满,检校礼部尚书、太子宾客分司。会昌二年七月卒,时年七十一,赠户部尚书。

3.阅读下面的文言文,完成后面各题贞烈墓记 天台县郭老

试题答案:小题1:D小题2:B小题3:B小题4:C小题5:(1)(3分)按照拿刀杀(或“刺杀”)本部官员的罪论处,将旗卒定为死罪,把他抓到(或“带上刑具关在”) 监狱里。

评分标准:重点词“案议”“桎”“囹圄”,译错一处扣1分。(2)(4分)我到一个富贵人家劳作,来赚取生活费用,恐怕十多天不能给你送饭。

评分标准:重点词“执作”“口食”“旬日”“馈食”,译错一处扣1分。(3)(3分)官府赎回归还他的子女,买孩子的人家认为她很有道义,不要买孩子时的钱财。

评分标准:重点词“赎还”“义”“直”,译错一处扣1分。

4.《戴高帽》文言文

原文:

俗以喜人面谀者日"喜戴高帽".有京朝官出仕于外者,往别其师.师日:"外官不易为,宜慎之.''其人日:"某备有高帽一百,适人辄送其一,当不至所龃龉.''师怒日:"吾辈直道事人,何须如此!''其人日:"天下不喜戴高帽如吾师者,能有几人欤?''师颔其首日:"汝言不为无见.''其人出,语人日:"吾高帽一百,今止存九十九矣.''

译文:

世俗把喜欢别人当面阿谀的人称为:喜欢戴高帽子。有一个准备去外省做官的京官,去和他的老师告别。老师说:“外省的官不好做,你应该谨慎从事。”那人说:“我准备了一百顶高帽,碰到人就送一顶,应当不至于有矛盾不快。”老师很生气,说:“我们应以忠直之道对待别人,何须如此呢。”那人说:“天下像老师这样不喜欢戴高帽的人,能有几个啊?”老师点头说:“你的话也不是没有见识。”那人出来后,告诉别人说:“我(准备的)一百顶高帽,现在只剩下九十九顶了。”

5.翻译文言文《戴高帽》

通常把当面奉承让人高兴的话叫做“戴高帽”。

有个京官要到外地去任职,离京前去和他的老师告别。他的老师说:“外面的官不容易做,应当谨慎些。”

那人说:“我准备了一百顶高帽,逢人就送他一顶,应当不至于有关系不融洽的人。”老师生气的说:“我们以正直的原则侍奉上级,给别人做事,为什么要这样呢?”那人说:“天下像老师您这样不喜欢戴高帽的人,能有几人呢?”老师点了点头说:“你的话也不是没有道理。”

那个人出来后对别人说:“我有一百顶高帽子,现在只剩九十九顶了。” 这个故事说明当局者迷。

后用以比喻对人说恭维的话。 注释 1.京朝官:在京城朝廷任职的官。

2.某;自称谦词。 3.龃龉:意见不合,不融洽。

4.直道事人:以正直的原则侍奉上级,给别人做事。 5.见:见识。

6.欤:呢。句末疑问语气词。

7.颔 首:点头。 8.语:告诉 9.止:通“只”。

6.厕筹的古文记载

魏晋南北朝--厕筹时代

唐之前,已有使用厕筹的记载,但未见有用纸拭秽之证据。

资治通鉴卷一百六十六梁纪二十二记载北齐皇帝高洋“虽以杨愔为宰相,使进厕筹,以马鞭鞭其背,流血浃袍。”

文献指引

《资治通鉴》卷一百六十六梁纪二十二记载北齐皇帝高洋“虽以杨愔为宰相,使进厕筹,以马鞭鞭其背,流血浃袍。”

《丁福保佛学大词典》——【厕筹】(物名)竺人以小木竹片拭粪,一名厕筹,又名厕橛。

鲁迅《古小说钩沉》辑东晋裴启佚书《语林》记载“刘寔诣石崇,如厕,见有绛纱帐大床,茵蓐甚丽,两婢持锦香囊,寔遽反走,即谓崇曰:乃误入卿室内,崇曰:是厕耳,寔更往,向乃守厕婢,所进锦囊,实筹”

唐朝僧人道世所著《法苑珠林》卷第十三之“感应录”记载:“吴时于建邺后园平地。获金像一躯。讨其本缘。谓是周初育王所造。镇于江府也。何以知然。自秦汉魏未有佛法南达。何得有像埋瘗于地。孙皓得之。素未有信。不甚尊重。置于厕处令执屏筹。”

厕筹《拾遗》

【主治】难产,及霍乱身冷转筋,于床下烧取热气彻上,亦主中恶鬼气。此物最微,其功可录。藏器。

【附方】新二。

小儿惊窜两眼看地不上者,皂角烧灰,以童尿浸刮屎柴竹,用火烘干,为末,贴其囟门,即苏。王氏《小儿方》。

小儿齿迟正旦,取尿坑中竹木刮涂之,即生。《圣惠》。