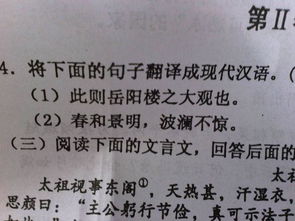

项羽不肯竟学文言文翻译(项羽不肯竟学的译文)

1.项羽不肯竟学的译文

项羽从小就不喜欢学习:“学书不成,去;学剑,又不成。”

就是学兵法,也只是“略知其意,又不肯竟学”。项羽残暴异常:攻襄阳,“已拔,皆坑之”;“夜击坑秦卒二十馀万人新安城南”;“引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不来”。

项羽不能识人容人:韩信曾投其军中,一直未得重用;对亚父范曾也并没有完全信任,在最关键的时候使其离开自己。项羽到死也不明白自己失败的道理:“天亡我也,非战之罪也”。

而反观刘邦,其虽没有项羽的气魄:“观秦皇帝,喟然太息曰:‘嗟乎,大丈夫当如此也’”;喜欢享受:攻入咸阳,“欲止宫休舍”;“慢而侮人”:郦食其求见时,“方踞床上,使两女子洗足”;有些无赖:项羽欲烹太公,刘邦曰:“吾翁即若翁。必欲烹而翁,则幸分我一杯羹”。

但刘邦却能识人用人,能容人驭人,能听人劝谏,能知错就改,能屡败屡战。刘邦在总结自己为什么取胜时,说得再清楚不过了:“夫运筹策帷帐之中、决胜千里之外,吾为如子房。

镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如肖何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。

此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所发取天下也。项羽有一范曾而不能用,此其所以为我擒也。”

项羽贤愚不分(范曾),忠奸不辩(项伯),优柔寡断(鸿门宴上);成功时环顾四野,大有天下“舍我其谁”之气慨(自封为西楚霸王,击杀义帝);失败时,纠缠于儿女私情、个人脸面,不愿东渡东山再起,自刎乌江,真有点人“穷”志短、自暴自弃的样子。这样的人,怎能成大气,坐天下,福百姓?这样的人,只能贪一时之功成,享一时之名就,成一时之霸业,为短命之枭雄。

而刘邦不拘小节,不陷成礼,识才用人;成功时(攻入咸阳)能量力自保,忍辱负重(入蜀);失败时(多次被项羽击败,狼狈逃窜),不气馁,不自弃,卧薪尝胆,卷土重来,最终取得了胜利。所以毛泽东说:不可沽名学霸王。

从理性的角度分析:刘邦是英雄。但从感性的立场出发:我却一直喜欢项羽。

2.《项籍不肯竟学》的翻译是什么?

译文:项籍小的时候曾学习写字识字,没有学成就放弃了;又学习剑术,也没有学成。项梁很生气。项籍却说:“认字写字,能够用来记姓名就行了;剑术,也只能对付一个人,不值得学。”项梁问:“那你要学什么?”

项藉说:“我要学习能敌得过万人的本事。”于是项梁就教项籍兵法,项籍非常高兴,可是刚刚懂得了一点儿兵法的大意,又不肯学到结束。项梁曾经因罪案受牵连,被栎阳县逮捕入狱,他就请蕲县狱掾曹咎写了说情信给栎阳狱掾司马欣,事情才得以了结。

后来项梁又杀了人,为了躲避仇人,他和项籍一起逃到吴中。吴中有才能的士大夫,本事都比不上项梁。每当吴中有大规模的徭役或大的丧葬事宜时,项梁经常做主办人,并暗中用兵法部署组织宾客和青年,借此来了解他们的才能。

秦始皇游览会稽郡渡浙江时,项梁和项籍一块儿去观看。项籍说:“那个家伙的皇位可以拿过来替他做!”项梁急忙捂住他的嘴,说:“不要胡说,要满门抄斩的!”

但项梁却因此而感到项籍很不一般。项籍身高八尺有余,力大能举鼎,才气超过常人,即使是吴中当地的年轻人也都很惧怕他了。

原文:项籍(项籍字羽)少时,学书不成,去,学剑,又不成。项梁怒之。籍曰:''书,足以记名姓而已。剑,一人敌,不足学。”梁曰:“汝何学?”曰:“欲学万人敌。''梁知其欲学兵法,乃教之,籍大喜,略知其意,又不肯竟学 。

项梁尝有栎阳逮,乃请蕲狱掾曹咎书抵栎阳狱掾司马欣,以故事得已。项梁杀人,与籍避仇于吴中,吴中贤士大夫皆出项梁下。每吴中有大徭役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟,以是知其能。秦始皇帝游会稽,渡浙江,梁与籍俱观。

籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!”梁以此奇籍。籍长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟,皆已惮籍矣。

文章出至于司马迁所著《史记》中第七卷《项羽本纪》。

扩展资料

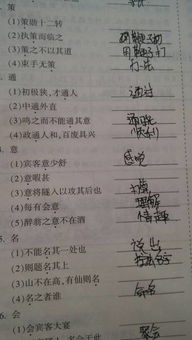

1、文化常识

项羽:项羽是秦末农民起义的主要领导人。他是楚国贵族的后代,年轻时与叔父项梁在今苏州附近避难。陈胜、吴广起义后,他也率兵渡过长江反秦。

在战场上他英勇无敌,成了已灭亡的六国诸侯反秦联军的统帅,后率兵进入咸阳推翻了秦朝。但是项羽勇多谋少,最后在与刘邦争夺天下中被刘邦击败。

2、启发与借鉴

项羽是秦朝末年的起义军领袖、杰出军事家,为人勇猛无比,人称西楚霸王。但是最后被刘邦击败,自刎乌江。项羽的失败,与小时候不肯认真读书、缺少谋略还是有关系的。

在学习上要脚踏实地、持之以恒,不能好高骛远,这山看着那山高。纵然很有天赋,如果不付出努力与汗水,还是很有可能被别人超越的。

3.项羽不肯竟学

项羽从小就不喜欢学习:“学书不成,去;学剑,又不成。”

就是学兵法,也只是“略知其意,又不肯竟学”。项羽残暴异常:攻襄阳,“已拔,皆坑之”;“夜击坑秦卒二十馀万人新安城南”;“引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不来”。

项羽不能识人容人:韩信曾投其军中,一直未得重用;对亚父范曾也并没有完全信任,在最关键的时候使其离开自己。项羽到死也不明白自己失败的道理:“天亡我也,非战之罪也”。

而反观刘邦,其虽没有项羽的气魄:“观秦皇帝,喟然太息曰:‘嗟乎,大丈夫当如此也’”;喜欢享受:攻入咸阳,“欲止宫休舍”;“慢而侮人”:郦食其求见时,“方踞床上,使两女子洗足”;有些无赖:项羽欲烹太公,刘邦曰:“吾翁即若翁。必欲烹而翁,则幸分我一杯羹”。

但刘邦却能识人用人,能容人驭人,能听人劝谏,能知错就改,能屡败屡战。刘邦在总结自己为什么取胜时,说得再清楚不过了:“夫运筹策帷帐之中、决胜千里之外,吾为如子房。

镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如肖何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。

此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所发取天下也。项羽有一范曾而不能用,此其所以为我擒也。”

项羽贤愚不分(范曾),忠奸不辩(项伯),优柔寡断(鸿门宴上);成功时环顾四野,大有天下“舍我其谁”之气慨(自封为西楚霸王,击杀义帝);失败时,纠缠于儿女私情、个人脸面,不愿东渡东山再起,自刎乌江,真有点人“穷”志短、自暴自弃的样子。这样的人,怎能成大气,坐天下,福百姓?这样的人,只能贪一时之功成,享一时之名就,成一时之霸业,为短命之枭雄。

而刘邦不拘小节,不陷成礼,识才用人;成功时(攻入咸阳)能量力自保,忍辱负重(入蜀);失败时(多次被项羽击败,狼狈逃窜),不气馁,不自弃,卧薪尝胆,卷土重来,最终取得了胜利。所以毛泽东说:不可沽名学霸王。

从理性的角度分析:刘邦是英雄。但从感性的立场出发:我却一直喜欢项羽。