浙大文言文作者回应(浙大文言文校庆公告到底有多少硬伤和破绽)

1.浙大文言文校庆公告到底有多少硬伤和破绽

这篇集中了浙大古典文学学科力量拿出来的骈体文言文,却被内行人看出了多处硬伤破绽:有不文的问题,有出韵的问题,有偏枯的问题,有赘词的问题……槽点一文体乱首段[国有成均],末段[天朗气清]为散文,乱用[兮]的那一段为骚体,其他为骈文,三种文体混杂。

夫文岂有常体,但以有体为常。——《文选》。

文言自秦汉始已经有常体,文体混乱,是为下品。(据说三们教授一个是研究散文的,一个是研究骈文的,一个是研究屈骚的,三位独立创造然后组合在一起,可能各自都不错,混成一起成了麻辣烫。)

槽点二历法表达不严格中国有自己传统的纪年法,一般用皇帝的年号,如:洪武元年、康熙三年。但近代由于西方通用纪年占主导,遂以西历为标准。

但在文言中以传统纪年为好,没有皇帝年号可用干支纪年法,写为“丁酉年”。如果为了好识别,用西历也未尝不可!但文中的二〇一七的数字表达错误。

中国以“一到九”为零数,往上是“十百千万”为整数。整零之间,在上古用“有”“又”间隔,如:吾十有五而致于学。

——《论语》。后来可以省略。

如小说中常用“第百三章”,就是103。又如“史记凡百二十篇”。

整数与整数之间不用间隔词。用“〇”来间隔并且强行间隔的是整数,是浙大首创的文言表达格式。

就是不合格式。槽点三白话语法乱入[虽逢世有盛衰之别,然求真无旦夕或忘。

],强行用“虽……然……”表达“虽然……但是……”的语法结构。可是这语法结构为白话借鉴的西方语法。

如“长者虽有问,役夫敢伸恨?——杜甫《兵车行》”,不能写成“虽长者有问,然役夫敢恨?”,文言语法只用一个“虽”就解决。虽然好像也念的通,就是不地道。

像中学生写的“Chinglish”。槽点四基本避讳不遵守[肇华诞之隆庆],“隆庆”为明穆宗年号。

避讳皇帝年号是基本常识。“避讳不仅是一种封建价值观,更成为作文中千年不变的基本常识,是基础。”

避讳不遵守,那何必写文言?既然写,就要遵守基本常识。槽点五强行拆分成语导致不合语法[期继往而开来],“继往开来”来自于“继往圣,开来学。

——朱熹”,继的本来是圣,开的是学,强拆为成语已经是不合语法,“往来”为动词,不能作宾语。如果要写在叙述性的文言文文体中,不能使用这样不合语法的句式。

其次,“期”用为“期待”是很后来的用法,用“冀”字更好。[钟江南之毓秀],“钟”是“凝聚”的意思,“毓”是“产生”的意思,浙大文把“毓秀”活生生误当作名词。

槽点六简化白话为文言[天地创生],就是“天地创造生命”。如果这也算文言的话……“天地合而万物生”,“创”是一种刻意的制造。

中国文字中更常用“命”来表示生命,而不是用“生”。如:狗也是一条命啊。

不说狗也是一条“生”。女娲造人,也不用创,虽然“创”有“造”的意思。

但这样写实在生硬,是把白话简单简化一下为文言。“湿地”,在传统文化中“湿”代表湿气,是不好的。

如“住近湓江地低湿。——白居易《琵琶行》”,这里用现代的湿地概念夹杂在文中。

湿地古已有之,意思不同,褒贬相反,不宜使用。槽点七仿写不认真[天地创生,万物兴焉;君子创业,垂统续焉。

],明显仿写“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。”焉,意思是“这里”,作状语指“在这里”,代指前面的“山”“渊”。

而浙大文中,“天地创生”的落脚点为生,焉也应该指生——成物兴起在生命上?不合逻辑。后面“君子创业”落脚点为业,指浙大,可以勉强可以。

槽点八数字写法错误二〇一七,“十七”不能写为“一七”。2.“一百二十”,去掉“一”。

3.“百年复廿”,没有“复”作间隔词的写法,详见槽点二。槽点九白话词语乱入“公历”在西方历法以前,把农历为公历,是通用的历法,只是现在把西历人为地定为“公历”,公历本就存在,如果写在文言中,更妥的写法是“西历”或“西元”。

中国历法自成体系,仍是公历。“周年”在文言中指“一年、满一年”,“周年”表示纪念日是新式用法,不妥。

[适甲子之逢双],“双”强调的是成对的匹配,不是两次。古文中表示两次,用“再”。

槽点十词语搭配不合逻辑[历……夜月,倚……秋光。],应该是历秋光,倚夜月。

槽点十一对仗不搭[原夫……启于……],“原夫”常用为发语词,不计入对仗的字数,如:若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空。“若夫”发语词不与后面相对,仍构成对仗。

但浙大文中似乎扭曲表示为“原来是”,那用“源乎”对“启于”更好。[龙泉烟雨,遵义朝阳。

],“烟雨”指像烟一要的雨,用了比喻修辞;后面“朝阳”是早上的太阳无比喻,对仗严重不合。这样的槽点还有很多很多,读者自己找。

槽点十二为文不用谦词这点是写文言的大忌,[莅临盛举,共襄伟业。],说自己的校庆是“盛举”,浙大的成就是“伟业”,毫无谦逊之意,是为文大忌。

不可原谅。骈体注解为好,不宜翻译,翻译出来失去了文体美。

简单的词语注解:【成均】指最顶级的官学。“掌成均之法,以治建国之学政,而合国之子弟焉。”

——《周礼》【清季】清朝。直接用“清末”,非要用“清季”使人迷惑。

【甲子】六十年。【庠序至教】。

2.浙大文言文校庆公告到底有多少硬伤和破绽

这篇集中了浙大古典文学学科力量拿出来的骈体文言文,却被内行人看出了多处硬伤破绽:有不文的问题,有出韵的问题,有偏枯的问题,有赘词的问题……槽点一文体乱首段[国有成均],末段[天朗气清]为散文,乱用[兮]的那一段为骚体,其他为骈文,三种文体混杂。

夫文岂有常体,但以有体为常。——《文选》。

文言自秦汉始已经有常体,文体混乱,是为下品。(据说三们教授一个是研究散文的,一个是研究骈文的,一个是研究屈骚的,三位独立创造然后组合在一起,可能各自都不错,混成一起成了麻辣烫。)

槽点二历法表达不严格中国有自己传统的纪年法,一般用皇帝的年号,如:洪武元年、康熙三年。但近代由于西方通用纪年占主导,遂以西历为标准。

但在文言中以传统纪年为好,没有皇帝年号可用干支纪年法,写为“丁酉年”。如果为了好识别,用西历也未尝不可!但文中的二〇一七的数字表达错误。

中国以“一到九”为零数,往上是“十百千万”为整数。整零之间,在上古用“有”“又”间隔,如:吾十有五而致于学。

——《论语》。后来可以省略。

如小说中常用“第百三章”,就是103。又如“史记凡百二十篇”。

整数与整数之间不用间隔词。用“〇”来间隔并且强行间隔的是整数,是浙大首创的文言表达格式。

就是不合格式。槽点三白话语法乱入[虽逢世有盛衰之别,然求真无旦夕或忘。

],强行用“虽……然……”表达“虽然……但是……”的语法结构。可是这语法结构为白话借鉴的西方语法。

如“长者虽有问,役夫敢伸恨?——杜甫《兵车行》”,不能写成“虽长者有问,然役夫敢恨?”,文言语法只用一个“虽”就解决。虽然好像也念的通,就是不地道。

像中学生写的“Chinglish”。槽点四基本避讳不遵守[肇华诞之隆庆],“隆庆”为明穆宗年号。

避讳皇帝年号是基本常识。“避讳不仅是一种封建价值观,更成为作文中千年不变的基本常识,是基础。”

避讳不遵守,那何必写文言?既然写,就要遵守基本常识。槽点五强行拆分成语导致不合语法[期继往而开来],“继往开来”来自于“继往圣,开来学。

——朱熹”,继的本来是圣,开的是学,强拆为成语已经是不合语法,“往来”为动词,不能作宾语。如果要写在叙述性的文言文文体中,不能使用这样不合语法的句式。

其次,“期”用为“期待”是很后来的用法,用“冀”字更好。[钟江南之毓秀],“钟”是“凝聚”的意思,“毓”是“产生”的意思,浙大文把“毓秀”活生生误当作名词。

槽点六简化白话为文言[天地创生],就是“天地创造生命”。如果这也算文言的话……“天地合而万物生”,“创”是一种刻意的制造。

中国文字中更常用“命”来表示生命,而不是用“生”。如:狗也是一条命啊。

不说狗也是一条“生”。女娲造人,也不用创,虽然“创”有“造”的意思。

但这样写实在生硬,是把白话简单简化一下为文言。“湿地”,在传统文化中“湿”代表湿气,是不好的。

如“住近湓江地低湿。——白居易《琵琶行》”,这里用现代的湿地概念夹杂在文中。

湿地古已有之,意思不同,褒贬相反,不宜使用。槽点七仿写不认真[天地创生,万物兴焉;君子创业,垂统续焉。

],明显仿写“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。”焉,意思是“这里”,作状语指“在这里”,代指前面的“山”“渊”。

而浙大文中,“天地创生”的落脚点为生,焉也应该指生——成物兴起在生命上?不合逻辑。后面“君子创业”落脚点为业,指浙大,可以勉强可以。

槽点八数字写法错误二〇一七,“十七”不能写为“一七”。2.“一百二十”,去掉“一”。

3.“百年复廿”,没有“复”作间隔词的写法,详见槽点二。槽点九白话词语乱入“公历”在西方历法以前,把农历为公历,是通用的历法,只是现在把西历人为地定为“公历”,公历本就存在,如果写在文言中,更妥的写法是“西历”或“西元”。

中国历法自成体系,仍是公历。“周年”在文言中指“一年、满一年”,“周年”表示纪念日是新式用法,不妥。

[适甲子之逢双],“双”强调的是成对的匹配,不是两次。古文中表示两次,用“再”。

槽点十词语搭配不合逻辑[历……夜月,倚……秋光。],应该是历秋光,倚夜月。

槽点十一对仗不搭[原夫……启于……],“原夫”常用为发语词,不计入对仗的字数,如:若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空。“若夫”发语词不与后面相对,仍构成对仗。

但浙大文中似乎扭曲表示为“原来是”,那用“源乎”对“启于”更好。[龙泉烟雨,遵义朝阳。

],“烟雨”指像烟一要的雨,用了比喻修辞;后面“朝阳”是早上的太阳无比喻,对仗严重不合。这样的槽点还有很多很多,读者自己找。

槽点十二为文不用谦词这点是写文言的大忌,[莅临盛举,共襄伟业。],说自己的校庆是“盛举”,浙大的成就是“伟业”,毫无谦逊之意,是为文大忌。

不可原谅。骈体注解为好,不宜翻译,翻译出来失去了文体美。

简单的词语注解:【成均】指最顶级的官学。“掌成均之法,以治建国之学政,而合国之子弟焉。”

——《周礼》【清季】清朝。直接用“清末”,非要用“清季”使人迷惑。

【甲子】六十年。【庠序至教】。

3.文言文校庆公告是语言知识还是人文素养

参考资料:

何龙

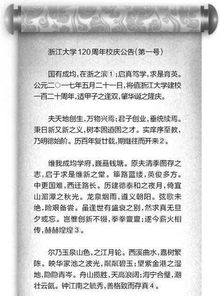

据浙江在线报道,浙江大学师生的朋友圈这两天被一篇“雄文”刷屏了。这篇文章通篇文言文,是浙大发布的120周年校庆第一号公告。

要看懂这篇文言文公告,借助《现代汉语词典》恐怕还不够,可能还要不断地查阅《辞海》;中文系的学生都未必能够全部“破译”,就更难指望其它校友能轻松理解了。果然,有人感叹自己没怎么看懂而要求译成白话文

对这个“译成白话”的要求,公告作者之一、浙大中文系教授胡可先果断拒绝,他说:“古文怎么能翻译成白话文,翻译过来韵味就全没了。”

报道说,已经有人朗诵了这篇文言文公告。

“至若鸿儒会通,踵武前贤;厚德励行,创启新学。惟新是系,勤学修德,授业有若春风;惟真是求,明辨笃实,开坛无妨争啄。苞桑犹安危之所系,志远思深;锦蕞仍梁栋之是培,器弘识卓。……”

像这样的文言文公告读起来已经十分费劲,听起来将会怎样?大概就像不懂英文的人听英文歌曲一样,听进去的只有声音吧?

对此公告,浙大副校长罗卫东评论说,“此篇公告……体现了浙江大学人文学科的雄厚历史底蕴,集中展示了中文系古典文学学科的风采,让人耳目一新。要切实改变人们对浙大有知识无文化的偏见,需要更多师生校友的共同努力。既要有重大活动的文化设计,更要有从身边细节着手的点滴积累。其中,老师同学以及广大校友的人文素养和文化气质,无疑是学校文化最好的窗口。加油吧!”

文言文只是一种语言知识,只是了解中国古代文化的工具,把用文言文写校庆公告视为“文明素养”和“文化气质”,恰恰反映了这位副校长“文化气质”的表面化。

人文素养的核心内容是对人类生存意义和价值的关怀。它以人的价值、人的感受、人的尊严为万物的尺度,以人性来对抗神性,对抗凌架于人之上的任何教义、理论、观念和实践。

在一次演讲中,龙应台是这样区别人文知识与人文素养的:知识是外在于你的东西,是材料,是工具,是可以量化的知道;必须让知识进入人的认知本体,渗透人的生活与行为,才能称之为素养。人文素养是在涉猎了文、史、哲学之后,更进一步认识到,这些人文“学”到最后都有一个终极的关怀,对人的关怀。脱离了对人的关怀,你只能有人文知识,不能有人文素养。

我们姑且不去谈“五四运动”提倡白话文的意义,不去谈文言文公告的传播障碍,只从人文素养中尊重人的感受看,校庆公告不是文学作品,不以克服文字障碍为快感,它要面对的是包括对文言文一知半解者在内的校友。而这篇让人“没怎么看懂”的文言文公告却是通过为难别人来展秀作者自己的。连使用文字都缺乏人的关怀,怎么反成了“人文素养”的表现?

中国人一直都具有强烈的“返祖意识”和“啃老思想”:见到法律失守、道德沉沦、价值倒错,人们就归因于传统文化没有得到发扬光大,于是就到“国学”中寻找解药,甚至认为繁体字、文言文就是这帖解药中的甘草。

有此观念的人却没有想到,这一被迷信了几千年的“中药”在中国几千年的封建专制社会中,从来就没有根治过专制制度;我们现在更需要的,是能很快发挥药效、能从根本上起治疗作用的“西药”——至少也应是中西结合式的治疗。但不幸的是,在我们的门诊处方中,“西药”却不被允许使用。

当然,我们现在的大学生大多在无需破译文字“密码”的电子媒体中长大,确实缺少必要的古文知识,但在通行白话文时代,这不是致命的短板;真正致命的短板,是缺少常识,缺少思考和思想,缺少正常的价值判断力,简单地说,缺少真正的人文素养。浙大更要引为自豪的,应该是人文素养而非语言知识。

4.阅读课文,回答第1

试题答案:1.①(西山)那高低的态势,(高的)山谷(一副)空阔的样子,(低的)深池(一片)低陷的样子,(有的地方凸起 )像积土,(有的地方凹下)像地穴,(从山顶往下看去)千里之远如在尺寸(之 间),(许多山)重重叠叠聚集收缩,没有能逃出我的视野的。

②(自己仿佛)邈远地与天地自然之气在一起,没有边际;广阔绵远地与创造万物的上天一同遨游,不知道它的尽头2.异;特立;不与培娄为类3.前面是“恒惴栗”,后面是“心凝形释,与万化冥合”4.作者由山而己,明白西山实乃自己,自己应当像西山一样卓然特立,不与世俗同流合污,傲然于世,保持自己的高洁品格。

5.送东阳马生序答案

《送东阳马生序》中考试题集锦 一、(2007年福建省宁德市)(四)阅读文言文,完成18—22题。

(17分) [甲] 余幼时即嗜学。……盖余之勤且艰若此。

[乙] 溥幼嗜学,所读书必手钞,钞已朗诵一过,即焚之,又钞,如是者六七始已。右手握管处,指掌成茧。

冬日手皲日沃汤数次,后名读书之斋曰:“七录” 18、解释下列句中加点的词语。(4分) (1)弗之怠( ) (2)负箧曳屣( ) (3)四支僵劲不能动( ) (4)溥幼嗜学( ) 19、用现代汉语写出下面句子的意思。

(4分) (1)录毕,走送之,不敢稍逾约。 (2)如是者六七始已。

20、用“/”标出下面句子的朗读节奏。(2分) 余 因 得 遍 观 群 书 21、比较[甲] [乙]两文,具体说说文中主人公在学习上的共同点。

(4分) 22、读了[甲] [乙]两文后,你有什么收获。(3分) 二、(鄂州市2007) {甲}余幼时即嗜学。

……故余虽愚,卒获有所闻。 {乙}匡衡①勤学而无烛;邻舍有烛而不逮②,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。

邑人大姓③文不识④,家富多书,衡乃与其佣作⑤而不求偿。主人怪问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”

主人感叹,资⑥给以书,遂成大学⑦。 {注释}①匡衡:汉朝人。

②不逮:指隔壁烛光透不过来。逮,及、到。

③大姓:大户人家。④文不识:人名,姓文名不识。

⑤佣作:做工辛勤劳作。⑥资:借。

⑦大学:大学问家。 20、解释下面加点的字。

(2分) ①每假借于藏书之家 ②礼愈至 ③衡乃与其佣作而不求偿 ④主人怪问衡 21、下列加点的字意义和用法相同的一项是( )(2分) A 门人弟子填其室 B 弗之怠 或遇其叱咄 从乡之先达执经叩问 C 邻舍有烛而不逮 D 衡乃穿壁引其光 以书映光而读之 衡乃与其佣作而不求偿 22、用现代汉语翻译下列句子(4分) ①余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请。 ① 主人感叹,资给以书,遂成大学。

23、甲、乙两个文段分别写了哪些事例(故事)?(3分) 甲文 乙文 24、甲、乙两个文段中的主人公可谓都取得了成功。请从取得成功的原因的角度谈谈你从中得到了怎样的启示。

(3分) 三、(2007年临沂市)文言文阅读(共12分) [甲]余幼时即嗜学。……故余虽愚,卒获有所闻。

[乙]时河南程颢与弟颐讲孔、孟绝学于熙、元之际,河、洛之士翕然师之。时调官不赴,以师礼见颢于颍昌,相得甚欢。

其归也,颢目送之,曰:“吾道南矣。”四年而颢死,时闻之,设位哭寝门,而以书赴告同学者。

至是,又见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢侍立不去,颐既觉,则门外雪一尺矣 1.解释下面语句中加点字的意义(2分) 1无从致书以观 2从乡之先达执经叩问 3而以书赴告同学者 4颐既觉 2.翻译下面的文言语句(2分) (1)录毕,走送之,不敢稍逾约 (2)以师礼见颢于颖昌,相得甚欢。

3.甲乙两文有写作内容和表达感情上有什么相同之处?(4分) 内容: 感情: 4.甲乙两都 写了天气的寒冷,其写作目的是否相同?为什么?(4分) 四、(05安徽省) 阅读下面文言文《送东阳马生序》,回答问题。 17.解释下列加点词在文中的意思。

(3分). (1)以是人多以书假余 假: (2)以衾拥覆,久而乃和 以: (3)腰白玉之环 腰: 18.翻译下面的句子 (6分) (1)既加冠,益慕圣、贤之道。 (2>故余虽愚,卒获有所闻。

19.文中哪些词句说明作者不辞艰辛、求师勤学的原因?(3分) 20.对文中画线句子,联系实际,谈谈你的感受或体会。(3分) 五、(2007年内蒙古赤峰市 ) 甲:余幼时即嗜学。

……故余虽愚,卒获有所闻。 乙:范仲淹二岁而孤,家贫无依。

少有大志,每以天下为己任,发奋苦读,或夜昏怠(1),辄以水沃面(2);食不给,啖粥而读。既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身。

乃至被谗受贬,由参知政事谪守邓州。仲淹刻苦自励,食不重肉(3),妻子衣食仅自足而已。

常自诵曰“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。” 注释1、昏怠:昏沉困倦。

2、辄:就。沃:浇。

这里是“洗”的意思。3、食不重肉:不多吃肉。

22、解释加点的词。(4分) (1)余幼时即嗜学( ) (2)录毕,走送之( ) (3)益慕圣贤之道( ) (4)妻子衣食仅自足而已( ) 23、下边加点词用法或意思完全相同的一组是( )(3分) A、以是人多以书假余 扶苏以数谏故,上使外将兵 B、手自笔录,计日以还 重岩叠嶂,隐天蔽日 C、从乡之先达执经叩问 肉食者谋之 24、翻译句子(6分) (1)故余虽愚,卒获有所闻。

(2)士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。 25、甲、乙语段中的人物幼年时人生经历有哪两个主要共同点?(2分) _____________________________________ 26、甲段中写人物读书刻苦的语句是:(2分) _____________________________________ 27、甲文中“人多以书假余”的原因是:_____________________ 乙文中范仲淹“被谗受贬”的原因是:___________(都用文中的句子回答)(4分) 六、(2008年怀化市)阅读文言文答题。

(甲)余幼时即嗜学……故余虽愚,卒获有所闻。 (乙)范仲淹二岁而孤,家贫无依。

少有大志,每以天下为己任,发愤苦读,或夜昏怠(①),辄(②)以水沃(③)面;食不给,啖粥而读。既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身。

乃至被谗受贬,由。

6.阅读文言文《愚公移山》,回答小题愚公移山 太行、王屋二山,

1。

每小题各1分)(1)惩:苦于 (2)惠:聪明,现在写作“慧”2。北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到九十岁了,面对大山而居住。

3。参考:于是愚公率领儿孙中稍长的三人挑着担,拿着镐上了山,凿岩石,挖泥土,挥汗如雨,号声震天,再用箕畚把土石运到渤海边上,山路上踏下的那一道道足迹成了山脊里最美的一道风景线。

(加入描绘语句的给3分,只翻译的给2分。)4。

嘲讽、怀疑(1分) 语言、动作(1分)5。启示(示例):像愚公一样不畏艰难、坚持不懈的顽强拼搏,以发展的眼光看问题。

在当代社会,充满了机遇和挑战。我们如果想建立一番事业,不可避免要面对许多困难,所以继承并发扬“愚公精神”在当代有十分重要的意义。

试题分析:1。解答此题,注意(1)句“惩”的解释。

(2)句中通假字“惠”同“慧”。2。

翻译时注意“……者”的意思是表示句中的停顿,有舒缓语气的作用,无意义。面山而居中“而”是连词,表修饰。

3。解答此题不能只是简单的翻译,而要围绕中心增加一些描绘文字,比如,人物的动作、神态描写,各种修辞等。

4。回答此题第一问,要从智叟的言行概括出他的态度,从而和愚公的壮举形成对比。

第二问主要从愚公和智叟的语言以及愚公一家挖山劳动分析。 5。

回答此题要要对全文的中心意思、作者的观点心中有数;二是要通观全局。主要从愚公的言行以及和智叟的争论方面分析。

考点:文言文实词的理解 翻译句子 场面描写 筛选信息及描写手法 阅读启示、感悟。

7.求这篇文言文,有个人兴致来了半夜坐船去朋友家,去到一半兴致没

乘兴而来,兴尽而返 王子猷(名徽之,书法家王羲之之子)居山阴(今浙江绍兴),夜大雪,眠觉,开室,命酌酒,四望皎然。

因起彷徨,咏左思(西晋文学家)《招隐》诗(描述田园之乐的诗)。忽忆戴安道,时戴在剡(shàn,今浙江嵊县),即便夜乘小船就之。

经宿方至,迭门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”(《世说新语·任诞》) 译文: 王子猷住在山阴,一天夜里下起了大雪,他一觉醒来,打开房门,让家人备酒,四面一望,一片皎洁明亮。

他便起身左右徘徊,吟诵左思的《招隐士》诗,忽然想起了戴安道。当时戴安道正在剡地,他马上连夜乘船去戴家。

船行了一夜才到剡地,到了戴安道家门,却不进去,又回转山阴去了。有人问他是怎么回事?王子猷说“我本来是乘着兴致去的,兴致尽了就回来,为什么一定要见戴安道呢?”。