文言文郑余庆字居业(上留守郑相公启文言文阅读理解答案)

1.上留守郑相公启文言文阅读理解答案

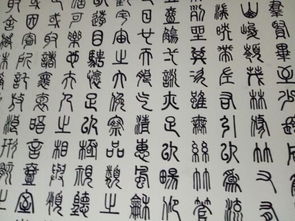

【上郑尚书相公启】

(郑余庆,字居业,元和三年以检校兵部尚书兼东都留守。公时为都官员外郎,分司东都。)

愈启:伏蒙仁恩,猥赐示问,(猥或作俯,方无。今按:言猥若俯者,事上之礼,无者非是。)感戴战悚,(或作栗。)若无所容措;然尚有厥诚,须尽露于左右者,敢避其烦黩,怀不满之意于受恩之地哉。(或无厥诚字。黩或作渎,字通用;或作默,则讹矣。又连下句读之,其误益甚。)

愈幸甚,三得为属吏,(元和元年九月,余庆为国子祭酒,公为博士。十一月,余庆为河南尹,公分司东都。至是余庆为留守,公为都官员外郎。)朝夕不离门下,出入五年。(方从杭、蜀本无入字。今按:出入,汉人语多有之,公作《襄阳卢丞志》,亦云“出入十年”,方误矣。)窃自计较,受与报,不宜在门下诸从事后。(较或作校。)故事有当言,未尝敢不言,有不便于己,(阁无于字,非是。)辄吐私情,阁下所宜怜也。

分司郎官职事,惟祠部为烦且重。愈独判二年,日与宦者为敌,相伺候罪过,恶言詈辞,狼藉公牒,不敢为耻,实虑陷祸。故前者怀状乞与诸郎官更判,意虽甚专,事似率尔,言语精神,不能自明,不蒙察允,遽以惭归,亻黾亻免日日,(黾音泯。)遂逾累旬,私图其宜,敢以病告。‚鸠平均,歌于《国风》;(《诗·曹国风》:“‚鸠,刺不壹也。”在位无君子用心之不壹也。)从事独贤,《雅》以怨刺。(《诗·小雅·北山》:“刺幽王也。”役使不均,已劳于从事,而不得养其父母焉。)伏惟俯加怜察。(阁无俯字,录无俯察二字,俯或作特。今按:得失之意,已论于篇首矣。)幸甚,幸甚!愈再拜。

【上留守郑相公启】

(元和五年冬,改河南令,以军人事辨于留守郑公,其言剀切,其退甚轻,信乎史所谓笃道君子也。)

愈启:愈为相公官属五年,辱知辱爱。伏念曾无丝毫事为报答效,(或无伏字。)日夜思虑谋画,以为事大君子当以道,不宜苟且求容悦。故于事未尝敢疑惑,宜行则行,宜止则止。(止,方并作尔。按:对上句行字义当作止。方本无理,不词,今改从众。)受容受察,(阁、杭本无受容字,非是。)不复进谢,自以为如此真得事大君子之道。(或无之字。)今虽蒙沙汰为县,固犹在相公治下,未同去离门墙为故吏,为形迹嫌疑,改前所为,以自疏外于大君子,(外下或无于字,非是。)固当不待烦说于左右而后察也。

人有告人辱骂其妹与妻,为其长者得不追而问之乎?追而不至,为其长者得不怒而杖之乎?坐军营,操兵守御,为留守,出入前后驱从者,此真为军人矣;坐坊市卖饼,又称军人,则谁非军人也!愚以为此必奸人以钱财赂将吏,盗相公文牒,窃注名姓于军籍中,以陵驾府县。(陵驾字见《选》沈休《文论》。)此固相公所欲去,奉法吏所当嫉,虽捕系杖之,未过也。(嫉下或有矣字。未上或无之字,非是。未下或有至字,或作不至过。)

昨闻相公追捕所告受辱骂者,愚以为大君子为政,当有权变。始似小异,要归于正耳。军吏纷纷入见告屈,为其长者,(长下或无者字,非是。)安得不小致为之之意乎?未敢以此仰疑大君子。及见诸从事说,则与小人所望信者少似乖戾;虽然,岂敢生疑于万一?必诸从事与诸将吏未能去朋党心,盖覆ポホ,(ポホ,甚黑也。刘伶《客至》诗:“ポホ元夜阴。”ポ,乌敢切。ホ,徒敢切。)不以真情状白露左右。小人受私恩良久,(受私或作私受。今按:私受非是。然此七字为句,语亦太烦。又下语便有私恨字,不应重复如此,疑此私字是衍文也。)安敢闭蓄以为私恨,不一二陈道!伏惟相公怜察,幸甚,幸甚!

愈无适时才用,渐不喜为吏,得一事为名,可自罢去,不啻如弃涕唾,无一分顾藉心。(阁本名字在罢字下,而名字下更有一罢字。杭本无名字,可自作自可,亦无下罢字。一本或作“可自罢,乃罢去”。今按:此句诸本皆不可读,但别本作“得一事为名,可自罢去,”比阁本只移一名字,去一罢字,比杭本但增一名字,倒一自字,而文义通畅,略无凝滞,今从之。又按:此二书误字尤多,而阁、杭、蜀本又为特甚,不知何故如此。大抵公于朝廷或抵上官论时事及职事,则皆如公状之体,不用古文奇语,此二篇亦其类也。窃意读者厌其无奇而辄改之,故其多误至此云。)顾失大君子纤芥意,如丘山重。守官去官,惟今日指挥。愈惶惧再拜。

2.郑馀庆文言文《古今笑》翻译

郑馀庆 【原文】 郑馀庆极清俭。

一日,忽召亲朋官数人会食。众皆惊讶,侵晨赴之。

日高,馀庆方出,闲话移时,众腹已枵。馀庆呼左右曰:“分付厨家烂蒸去毛,莫拗折项!”众相顾,以为必蒸鹅鸭之类。

又久之,盘出,酱醋亦极香新。但见每人前下粟饭一碗,蒸葫芦一枚,皆匿笑强进。

一作卢怀慎事。——明冯梦龙《古今笑史》第420 【译文】 郑馀庆非常清廉俭朴。

有一天,(他)忽然召集亲戚朋友即同僚数人聚餐。众人都非常惊讶,天刚亮(大家)就去他家了。

太阳很高了,郑馀庆才出来,(大家在一起)闲聊很长时间,众人已经饿得咕咕叫了。郑馀庆叫身边的(下人)说:“吩咐厨师将食物去毛蒸烂,不要折断脖子!”众人互相对视,(都)以为一定是蒸鹅鸭之类的菜。

又过了很久,用盘字端出饭菜来,酱油和醋也非常香非常新鲜。只见每人前面是一晚劣质米饭,一只蒸葫芦,(大家)都窃笑,勉强进食。

一说这是说的卢怀慎的事。【注释】1、郑馀庆:中唐诗人。

字居业,大历中举进士第,初为严震山南从事。贞元初,历库部郎中,为翰林学士,以工部侍郎知吏部选,后拜中书侍郎同平章事。

宪宗时,为尚书左仆射,详定典制,引韩愈、李程为副,崔郾、陈佩、杨嗣复、庾敬休为判官,损益仪规,号为详衷。终太子太师、检校司徒。

集五十卷,今存诗二首。2、清俭:清廉俭朴。

《后汉书·蔡茂传》:“(茂)代戴涉为司徒,在职清俭匪懈。”唐朱庆馀《送璧州刘使君》诗:“知君素清俭,料得却来贫。”

《明史·暴昭传》:“(暴昭)耿介有峻节,布衣麻履,以清俭知名。”3、会食:相聚进食。

《史记·淮阴侯列传》:“令其裨将传飧,曰:今日破赵会食!”唐李肇《唐国史补》卷下:“宰相百僚会食都堂。”沙汀《困兽记》十九:“她也照常去和丈夫会食,照常接待家里的来客。”

4、侵晨:天快亮时,拂晓。《三国志·吴志·吕蒙传》:“侵晨进攻,蒙手执枹鼓,士卒皆腾踊自升,食时破之。”

宋赵彦卫《云麓漫钞》卷十:“绍兴三十一年七月二十六日侵晨,日出如在水面,色淡而白。”《初刻拍案惊奇》卷三三:“次日侵晨,李社长写了状词,同女婿到开封府来。”

周而复《白求恩大夫》十一:“一九三九年十一月十二日,侵晨五时二十分,一线曙光从北中国战场上透露出来,东方泛着鱼肚色。”5、闲话:闲谈。

唐周贺《赠胡僧》诗:“闲话似持咒,不眠同坐禅。”《水浒传》第51回:“(雷横)一连住了五日,每日与宋江闲话。”

王汶石《风雪之夜·新结识的伙伴》:“吴淑兰一边同姑娘闲话,一边望着这间陌生而亲切的房子,心里充满了新奇、喜悦的感觉。”6、移时:经历一段时间。

《后汉书·吴祐传》:“祐越坛共小史雍丘、黄真欢语移时,与结友而别。”五代王周《会哙岑山人》诗:“略坐移时又分别,片云孤鹤一枝筇。”

《清平山堂话本·洛阳三怪记》:“移时之间,就坛前起一阵大风。”清刘献廷《广阳杂记》卷四:“无日不诏入,语必移时。”

7、众腹已枵(xiāo):众人已经饿坏了。枵腹:空腹。

谓饥饿。唐康骈《剧谈录·严士则》:“士则具陈奔驰陟历,资粮已绝,迫于枵腹,请以饮馔救之。”

《明史·福王常洵传》:“王府金钱百万,而令吾辈枵腹死贼手。”清赵翼《边外诸土司地清晨必起黑雾》诗:“我行不蓐食,直以枵腹搏。”

鲁迅《三闲集·匪笔三篇》:“命令被告枵腹恭候于异地,以俟自己雍容布置,慢慢开审,真是霸道得可观。”8、分付:即“吩咐”。

嘱咐;命令。唐方干《尚书新创敌楼》诗之二:“直须分付丹青手,画出旌幢遶谪仙。”

《水浒传》第四五回:“石秀又分付道:‘哥哥今晚且不可胡发说话。’”清李渔《慎鸾交·就缚》:“分付众将们,从今以后,昼夜须行五百里。”

《上海小刀会起义史料汇编·平粤纪闻》:“该匪遂将嘉定县城闭守,分付各店开张。”8、厨家:厨师。

9、拗折项:折断脖子。10、相顾:互相对视。

11、久之:很久。12、下粟:下等的粟米。

13、匿笑:窃笑,暗笑。唐韦瓘《周秦行纪》:“太后又谓潘妃曰:‘子亦不来,何也?’潘妃匿笑不禁,不成对。”

宋惠洪《冷斋夜话·欧阳修何如人》:“又问(欧阳修)能文章否?无逸曰:‘也得。’无逸之子宗野方七岁,立于旁,闻之,匿笑而去。”

清平步青《霞外攟屑·缥锦廛文筑下·点化故事》:“帅不觉失笑,众亦匿笑而退。”茅盾《子夜》九:“忽然那一道和邻室相通的板壁有人答答地敲着,又有女人吃吃匿笑的声音。”

14、强进:勉强进食。15、卢怀慎(?-716):唐朝宰相。

滑州灵昌(今河南滑县)人。卢怀慎出身于范阳卢氏北祖第三房,进士及第,历任监察御史、吏部员外郎、侍御史、右御史台中丞、兵部侍郎、黄门侍郎,封渔阳县伯。

他虽居高位,但为官清廉。唐玄宗继位后,任命卢怀慎为宰相,初授同中书门下三品,后升黄门监(即侍中),并兼任吏部尚书。

他自认才能不如姚崇,遇事推让,被讥为“伴食宰相”。开元四年(716),卢怀慎病逝,追赠荆州大都督,谥号文成。

3.《涑水纪闻》文言文翻译

翻译(涑水记闻卷十五)

富公为人温良宽厚①,泛与人语,若无所异同者。及其临大节②,正色慷慨,莫之能屈。智识深远,过人远甚,而事无巨细,皆反复熟虑,必万全无失然后行之。

宰相,自唐以来谓之礼绝百僚,见者无长幼皆拜,宰相平立,少垂手扶之;送客,未尝下阶;客坐稍久,则吏从傍唱“相公尊重”,客踧踖起退③。及公为相,虽微官及布衣谒见,皆与之抗礼,引坐,语从容,送之及门,视其上马,乃还。自是群公稍稍效之,自公始也。

自致仕归西都④,十馀年,常深居不出。晚年,宾客请见者亦多谢以疾。所亲问其故,公曰:“凡待人,无贵贱贤愚,礼貌当如一。吾累世居洛,亲旧盖以千百数,若有见有不见,是非均一之道。若人人见之,吾衰疾,不能堪也。”士大夫亦知其心,无怨也。尝欲之老子祠,乘小轿过天津桥,会府中徙市于桥侧,市人喜公之出,随而观之,至于安门,市为之空,其得民心也如此。及违世,士大夫无远近、识与不识,相见则以言,不相见则以书,更相吊唁,往往垂泣,其得士大夫心也又如此。呜呼!苟非事君尽忠,爱民尽仁,推恻怛至诚之心⑤,充于内而见于外,能如是乎?

①富公:即富弼,北宋名臣。字彦国,洛阳人。至和二年拜相。②及其临大节:庆历二年,富弼曾出使契丹,拒绝其割地要求。大节,指关系国家生死存亡的大事。③踧踖(cùjí):恭敬而不安的样子。④致仕:辞去官职。⑥恻怛(cèdá):同情,怜悯。

富弼性格温和,为人宽厚,经常与他人交谈,好像没有不一样的。但涉及国家生死存亡的大事的时候,他就义正言辞,什么也不能让他屈服。智谋与见识深远,比其他人强多了,但是大事小事,都反复考虑,必须万无一失之后才去做。

自唐朝以来,官员向宰相行礼,宰相可不用还礼,来拜见的人,无论老少都要行礼,宰相站立的时后,都有年轻侍从垂首扶着他;送客时,不用下台阶;如果客人坐得久了,旁边的侍从就喊“相公尊重”,客人就恭敬不安的起身退出。但到了富弼做宰相,即使是小官或百姓来见他,都能一平等的礼节来对待,请他坐下,心平气和地与来见人说话,客人走时送到门口,看到客人上马,才回来。

自从卸任回到西都,十多年了,几乎不出门。晚年的时候,有宾客来拜见的时候,常常称病谢绝。亲人问他为何不见客,富弼说:对待他人,无论富贵贫贱贤达愚钝,都应一样的以礼相待。我家几代人居住洛阳,亲戚好友成百上千,如果有的见有的不见,不是同等对待了。如果人人都见,我病情会加重,受不了。士大夫们都知道他的用意,没有怨言。曾经想去老子祠,乘坐小轿路过天津桥,会府中徙市于桥侧,市人看到富弼出行而高兴,伴随着观看,都到了安门,市面因为这件事儿而冷清了,富弼如此深得民心。等到富弼去世时,士大夫不论远近,认识不认识,见面了就相互转告,见不到面的,就写信,相互吊唁,常常落泪,富弼如此受士大夫爱戴。哎呀!如果不是尽忠职守为皇帝办事,尽仁尽义关爱民众,他的恳切至诚充满内心,表现在外,能这样么?